【编者按】高校知识产权转移转化是加强知识产权运用的重要工作内容。天津大学结合自身学科、人才优势,在国家这一重大发展战略部署下,成立天津大学技术转移中心(以下简称“中心”),深化科技成果转化改革,完善科技创新体系,促进知识产权与经济社会发展的融合,实现知识产权价值,带动技术转移体系的健康发展。本期信息速递对天津大学技术转移中心成立的背景、体制机制建设、工作现状进行了系统的介绍和阐述,并以天津大学作为案例分析了我国高校技术转移工作所面临的问题,提出相应建议。

美国《拜杜法案》的颁布使得美国的科技成果转化率急速上升,提升了其在世界格局中的综合科技实力。我国自1996年第一部“拜杜法案”——《促进科技成果转化法》的颁布,也开始从法律层面鼓励我国的科技成果转化。但现实中,我国的科技成果转化率却低于5%[1],这就意味现有的促进科技成果转化的制度尚未充分发挥预期的效果。大学科研人员作为科技成果的生产者,其在科技成果转化过程中发挥着关键的作用,但现有高校的科研人员存在热衷于追求申请纵向课题、横向项目、专利数量,甚是忽视成果的转化和应用的现象,这就形成了这样一种态势,一方面国家颁布了一系列促进大学科研人员科技成果转化的政策,另一方面大学科研人员的科研行为却朝向非科技成果的方向前进。为探究这一问题的原因,从大学科研人员身处的大学环境出发,深入了解大学这一环境中的各种制度因素对其选择不同产学合作模式的影响,这对于找准制度发力点,提升我国科技成果转化率具有重要现实意义。

按照产学合作模式设定的标准,可以将产学合作模式分为正式产学合作模式和非正式产学合作模式,其中,从组织间关系的视角出发正式产学合作模式包括专利许可、专利转让和学术创业,非正式的产学合作模式包括研究人员和企业的合同研究、研究人员和企业的合作研究以及学术咨询[2];如果从法律层面的产权归属视角考虑,正式产学合作模式可分为许可协议、研究合作项目、基于大学的学术创业,非正式的产学合作模式主要体现为技术知识的流动,包括技术咨询、和产业科学家合作出版物、咨询等[3]。鉴于我国高校中现有产学合作模式来看,设定正式产学合作模式包含专利转让、专利许可、利用专利进行学术创业三种模式;非正式产学合作模式包括研究人员与企业以合作的形式进行研究,研究人员和企业以合同的形式进行研究、研究人员利用自身学术知识对外进行咨询三种模式。

一、对高校科研活动产生影响的现有制度

通过对《科技法律法规与政策选编》、科技部网站以及高校网站的查阅,对高校现有的能够影响大学科研人员产学研活动的制度进行了梳理,发现主要有激励制度、国有资产管理制度、人才评价制度、职务成果权属制度四种类型。下面将分别选取典型制度进行说明。

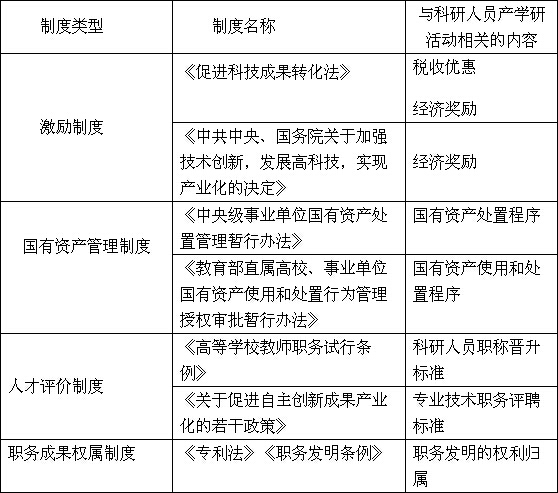

表1 对高校科研人员产学研活动产生影响的制度

激励制度主要以《促进科技成果转化法》和《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》为代表,在内容上主要体现为激励措施,如税收优惠和经济奖励。国有资产管理主要以《中央级事业单位国有资产处置管理暂行办法》和《教育部直属高校、事业单位国有资产使用和处置行为管理授权审批暂行办法》为代表,涉及的主要是高校国有资产的处置和管理方面的内容。人才评价制度以《高等学校教师职务试行条例》和《关于促进自主创新成果产业化的若干政策》为代表,所涉内容主要体现在对高校科研人员职称晋升标准。职务成果权属制度以《职务发明条例》为代表,所涉内容主要指高校老师的职务发明成果的权利归属问题。根据制度对高校科研人员产学活动的作用距离,可将其分为直接制度和间接制度,直接制度指国家颁发的一系列旨在促进产学合作的政策、法规,他们与高校科研人员产学活动具有联系,主要体现在激励制度层面;间接制度指国家颁发的和高校科研人员产学活动没有直接关系的制度,但是能够对其产学活动产生影响的制度,主要体现在国有资产管理制度、人才评价制度和职务成果权属制度上。

二、制度在正式产学合作活动中发挥效应的实证调研

通过对26名高校科研人员和2名高校产学合作活动部门负责人的访谈,运用描述性统计分析的方法分析得知如下结果。

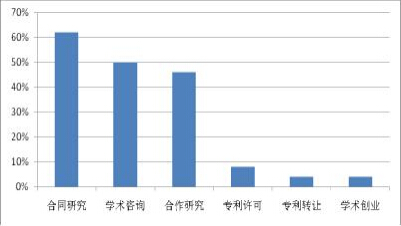

一是,在产学研合作方式中专利许可和专利转让占比非常低。如图1所示,约有62%的高校科研人员进行过合同研究,约有50%的高校科研人员进行过学术咨询活动,约有46%的高校科研人员参与过合作研究,而仅有8%的科研人员从事过专利许可活动,4%的高校科研人员从事过学术创业和专利转让活动,由此可知,和其他产学合作模式相比,选择使用专利许可和专利转让方式的比例非常低。

图1高校科研人员从事产学合作模式的人数比

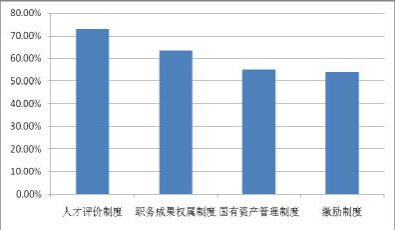

二是,高校现有人才评价机制对高校科研人员正式产学活动产生的影响更大。如图2所示,约有73.07%的高校科研人员认为高校现有的人才评价机制对其正式产学活动有影响,约有63.46%的科研人员认为职务成果权属制度对他们的正式产学活动有影响,约有55.12%的科研人员认为国有资产管理制度对其正式产学活动有影响,53.85%的科研人员认为激励制度对其正式产学活动有影响。由此获知,和直接制度相比,间接制度对高校科研人员正式产学活动产生的影响更大(图2)。

图2 四种类型制度对正式产学活动影响的百分比

三是,目前的人才评价制度在高校科研人员的正式产学合作活动中发挥负效应。高校的人才评价制度主要包括高校科研人员的职称晋升机制和科研绩效考核机制。职称晋升是大学科研人员实现学术职业发展的重要目标,科研绩效考核则是实现其学术职业发展目标的阶段性成果评价环节。当前绝大多数的高校并没有把科研人员参与正式的产学合作模式作为衡量其职称晋升或科研绩效的指标,在对28名科研人员的访谈中获知,约有73.07%的人员认为现有的高校现有的职称晋升机制和科研考核机制抑制了其参与正式产学合作模式的积极性。

四是,目前的职务成果权属制度在高校科研人员的正式产学合作活动中发挥负效应。约有63.46%的科研人员认同此观点。科研成果权属制度主要指高校科研人员职务发明的权利归属制度,在访谈中多数受访者表示:“我国高校教师不愿参与科技成果转化的原因主要是高校科研人员属于职务成果发明人,不属于成果所有人,不具备自行处置成果的权利,这在一定程度上抑制了高校科研人员参与科技成果转化的积极性”,“老师的职务发明很大一部分属于国有资产,使用国有资产会牵涉到国有资产流失的问题,所以很少转化职务发明”。如此,在职务发明中,不仅权利束中多主体交互存在,并且还伴随国有资产管理的问题,职务发明的这种双重属性使得高校科研人员不能也不敢将职务发明进行转化。

四是,目前的国有资产管理制度在高校科研人员正式产学合作活动中发挥负效应。约有55.12%的科研人员认同此观点,具体来讲,主要体现在国有资产的使用程序、国有资产使用过程中的监督机制以及资产处置后上缴的利润比例三个方面,约有73.07%的科研人员认为国有资产的使用程序太过麻烦,约有50%的科研人员认为国有资产使用过程中的监督机制太严格,约有42.30%的科研人员认为国有资产处置后向资产管理管理部门上缴的利润比例太高。以国有资产使用程序繁琐进行说明,如果一项专利被授权后长时间地被阻碍于国有资产使用程序上,那么这项专利很容易失去其价值,最终不能转化为现实生产力。由此可知,国有资产管理制度阻碍了高校科研人员正式产学合作活动的积极性。

五是,激励制度在高校科研人员正式产学合作活动中发挥的效应为零。通过对访谈内容的分析获知,约有50%的高校没有结合自身定位制定相应的促进正式产学合作活动的条例,同样约有50%的科研人员认为即使高校有相应的促进正式产学合作活动的条例,但条例中的激励措施并不能在科研人员身上实现。激励制度创建的初衷在于促进和提升高校科研人员参与正式产学合作活动的积极性,但现实情况却不容乐观,一方面,政策的上下传导机制缺失,导致相当多的高校没有自己正式的促进产学合作活动的条例或规章;另一方面,高校作为制度或政策的执行单位并没有发挥其应有的执行力,最终使得激励制度创建的目的没有实现。

三、政策建议

基于上述分析,提出如下政策建议:

一是,加强政策制定部门之间的沟通密度和联系强度。这就要求使各部门在制定政策时应有全局观念,加大与其他政策制定部门的联系频率,从而减少不同政策产生的冲突,避免“政出多门”,使政策真正发挥效应。

二是,疏通政策传导机制。从国家层面来讲,疏通政策的传导机制尤为重要,使政策真正“落地”。这就要求一项政策发布后,不能仅仅停留在宏观和中观层面,必须传输到政策的执行单位——高校,让政策“落地生根”,只有中央和地方的产学研政策在不同层次上相互衔接、补充、配合,才能使产学研政策真正产生作用。

三是,提高政策执行效力。从高校层面来讲,其作为政策执行的主体,必须要紧密跟随国家政策方针,结合自身情况及时制定与国家政策相契合的规章或条例,充分执行政策效力,不能仅仅停留在字面上。(天津大学管理与经济学部 张慧颖)

本文仅代表研究基地专家观点,未经许可,不得转载。