【编者按】 近年来,专利蟑螂日益蔓延,给美国创新企业造成了巨大的损失。2014年1月29日,美国总统国情咨文要求国会尽快通过一系列专利制度改革法案。2013年12月9日,众议院通过《创新法案》,规制滥用诉权行为,主要修改包括:原告提供额外必要诉讼细节,商业方法专利诉讼规制等。由此,美国建立起一套诉讼审查、证据开示、滥用失权、责任费用承担、用户平行诉讼规则体系。目前,我国企业已经开始遭遇专利蟑螂的攻击,据RPX发布的数据显示,2013年华为公司已经成为专利蟑螂攻击目标的前10名。这一法案为我国完善专利制度(尤其是防止专利权滥用的法律制度)具有重要参考意义。

2013年12月,美国众议院以325票赞成、91票反对的绝对优势,通过了由美国众议院司法委员会(Judiciary Committee)保护知识产权小组组长鲍勃·古德莱特(Bob Goodlatte)众议员提出的《创新法案》[1](Innovation Act)。《创新法案》重点在于对专利诉讼程序进行改革,旨在遏制日益蔓延的“专利蟑螂”[2]现象。提案人古德莱特议员在2013年12月5日举行的众议院议员表决会议(House Floor Action)上发言时表示,奥巴马总统为遏制滥用专利诉权而与国会保持持续合作的态度让他倍受鼓舞。在美国,无论是大型企业还是中小型企业,目前均受到“专利投机”行为冲击,拟定专利改革法案是事关美国竞争力、就业率和国家经济安全的核心问题。[3]

鉴于《创新法案》在专利诉讼程序方面的重大革新,及其在遏制专利蟑螂、促进创新与经济增长方面的巨大作用,中国政府和企业应予高度关注。了解这项《创新法案》的具体内容,并跟踪这项法案的进程及实施效果,对于完善我国专利制度和创新体系具有一定的借鉴意义。

一、美国《创新法案》出台背景及立法进程

专利蟑螂蔓延成为高技术产业发展遇到的困境。在美国,专利蟑螂问题早已泛滥成灾。根据国际法律组织——电子前沿基金会(Electronic Frontier Foundation,简称EFF)的定义,专利蟑螂是一种“不创造、发明、或出售任何有用的东西,其获得专利的唯一目的是威胁那些可能使用与专利相关的技术的人群的主体”。[4]他们经常从无力支付诉讼费用的小企业、独立开发者和非盈利组织那里榨取和解费,结果使得众多小企业被迫停业。而且,专利蟑螂有时候带上“白手套”,设立空壳公司(Shell Company)主张专利维权。据美国著名科技博客网站Techdirt.com披露,截止2012年底,在滥用专利权方面“声名远播”的高智发明公司(Intellectual Venture,简称IV)共拥有空壳公司2000余家。IV将专利权转至其空壳公司名下,同时操纵空壳公司进行“专利维权”诉讼策略,被认为专利蟑螂典型行为。[5]

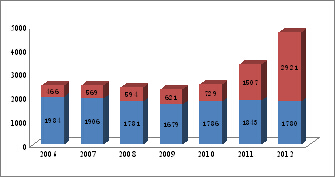

近年来,美国创新企业每年不得不付出巨大的代价来应对专利蟑螂。据统计,仅2011年,美国专利蟑螂就给创新企业造成了超过290亿美元的直接损失。[6]尽管这一统计数据尚有一定的分歧[7],但美国总统行政办公室基本判断还是值得信赖的:2013年6月白宫发布的《专利主张与美国创新》(Patent Assertion and U.S. Innovation)报告中指出,专利蟑螂所发起的诉讼数量近年来高速增长。据统计,2010年专利蟑螂共发起专利侵权诉讼729件,约占全部专利侵权诉讼的29%;2011年此类案件数量增长到1,507件,约占到全部专利侵权诉讼的45%;而到了2012年,专利蟑螂共提起诉讼2,921件,约占全部专利侵权诉讼案件总数的62%。如图表所示,最近几年以来,专利蟑螂发起的侵权诉讼增加了4倍之多,已经严重危及美国专利系统的健康运行。

图1 2006—2012年专利蟑螂诉讼数量对比[8]

《创新法案》的立法进程。在全球经济竞争加剧、专利权滥用现象越发猖獗的大背景下,美国的立法者们已经感觉到了形势的严峻性,并且纷纷作出了反应。仅在2013年,就有多达7项有关遏制专利蟑螂的法案被提交国会讨论。[9]不过,大多数议案最终胎死腹中。鉴于此,鲍勃·古德莱特议员在总结先前法案的经验和吸取相应教训的基础上提出了《创新法案》,采取多元化治理手段解决专利蟑螂问题。很快,他的提案获得到了奥巴马总统的积极响应与支持。事实上,《创新法案》提出之后的立法进展,也较为顺利。2013年11月21日,美国众议院司法委员会以33票赞成、5票反对批准了这项针对专利蟑螂的法案。短短1个月之后,立法机构再传捷报:2013年12月9日,《创新法案》在众议院获得通过。此前不久即同年12月4日,奥巴马政府曾表示支持此项遏制专利蟑螂的法案。再上溯半年,美国白宫曾敦促国会采取措施,遏制近年来在科技产业中滥用专利诉权的势头,并就遏制专利蟑螂宣布采取5项行政措施,以及向国会提出了7项立法意见。[10]这些措施和意见,无一例外地在《创新法案》中得到了体现。

为了遏制专利诉权滥用行为,通过诉讼改革保护企业对抗无根据的专利侵权诉讼,《创新法案》中包含了一些能够改变专利购买、所有权、权利实施等生态系统的一系列条款。身肩众议院司法委员会主席的古德莱特议员称,“过去几年中我们已经看到,利用劣质专利和未能受到充分审查的专利对付美国企业,企图快速获得报酬的案例正在以指数增长。这些诉讼都以和解为目标,而寻求和解的赔偿额刚好低于诉讼成本,企业为避免支付高昂的诉讼成本可能会支付赔偿费用。” [11]

《创新法案》在众议院内部可谓一帆风顺。但从历史上来看,参议院对于众议院审议结果往往带有疑虑。[12]《创新法案》中的一些激烈措施,在有些参议员看来显然“用力过猛”,如下文将论述到的原告支付被告诉讼费用的规定、“终端用户诉讼例外”(Customer-suit Exception)规则。[13]客观地讲,《创新法案》将打破专利侵权诉讼中权利人与侵权人之间平衡关系,建立起一套新规则体系以遏制专利蟑螂。在新平衡机制建立之处,拥有大量专利储备的利益集团必将纷纷参与到立法的进程中去,通过积极游说,在参议院审议阶段尽可能地推动法案向有利于己的方向修订。因此,尽管《创新法案》从提案之初就备受推崇,但其在参议院立法前景仍然存在变数。

二、美国《创新法案》的主要内容

如果说《美国发明法案》揭开了奥巴马专利改革序幕,那么《创新法案》作为延续,在秉承前者改革基调之余,正以更直接和激烈的方式展开对专利蟑螂的制裁。为了重振经济、恢复就业和提升国家竞争能力,《创新法案》在《美国发明法案》基础上,对多项涉及专利蟑螂的专利诉讼程序等有关规定进行了修改,涉及各类法律条文近30条,包括提供必要诉讼细节、提高专利权属透明性、原被告诉讼费用的承担转移、重塑证据开示程序、终端用户诉讼例外和对商业方法专利的重新规制等。

(一)原告必须提供额外的必要诉讼细节

《创新法案》第3部分第(a)条第(1)款首先对美国《专利法》中第281条作出了重大修改。原第281条只是专利侵权救济的诉讼途径:“专利权人应通过民事诉讼获得对侵害其专利权的救济。”[14]此次《创新法案》对此加以修改,增加了第281A条,规定专利案件的原告在起诉中需要提供其诉讼的必要细节。这些细节包括:

(1)指出每项被侵犯的专利;

(2)列出第(1)项中被侵犯专利的每一项权利要求;

(3)指出第(2)项中权利要求所涵盖的所有方法、机械、产品和组合物质(统称为“被控侵权工具”——Accused Instrumentality);

(4)针对第(3)项中每件被控侵权工具,在已知的前提下,准确地描述以下细节:(A)每件被控侵权工具名称和型号;或者(B)在不带有名称和型号时候,提供每件被控侵权工具具体描述;

(5)针对第(3)项中每件被控侵权工具,对以下事物作出清晰和简要的陈述:(A)被控侵权工具如何涵盖了第(2)项中各个权利主张的专利构成要件;与(B)被控侵权工具如何满足了第(2)项中各个权利主张的专利限制条件,需提供详细说明;

(6)针对间接侵权的每一个诉求,描述被控间接侵权方“帮助”(Contribute)或者“引诱”(Induce)直接侵权的行为;

(7)有关维护第(1)项中每件专利的诉讼请求方背后的负责方,和提供法院参考的所有诉讼理由,分别给出描述;

(8)若有的话,对指控侵权方从事的主要业务作出清晰和简要的描述;

(9)在指控侵权方具备足够认识的前提下,对其它任何主张第(1)项中同样专利的每份起诉书列出清单;

(10)针对第(1)项中的每件专利,指出该专利是否被一个标准设定组织(Standard-setting Body)明确宣称为必要的、潜在必要的或者具有成为必要的潜力的,以及美国或者外国政府对该专利施加了具体的许可要求。

(二)提高专利权属的透明性

为了促使专利所有权公开化和透明化,《创新法案》第4部分更新了原《专利法》中第290条,要求原告披露并且更新关于专利有效期基本信息(例如最终的母公司或利益相关方),其目的是阻止专利蟑螂躲藏在空壳公司(Shell Company)背后不断提起诉讼。原《专利法》第290条规定的是“专利诉讼的通知”,《创新法案》提出修订该条的标题,从原来的“专利诉讼的通知”修改成为“专利诉讼通知与权益披露(Notice of patent suits; disclosure of interests)”。这样,将原第290条中有关专利诉讼通知的内容作为新第290条第(a)款;在其后,增加了有关权益披露的数款规定:“在原告提交上诉的同时,应当向专利商标局、法院和各被告披露:(A)涉案专利的权利所有人;(B)任何有权授予涉案专利再许可的主体;(C)除原告以外,原告所知晓的任何与涉案专利之间存在利益关系的主体;(D)任何与(A)、(B)、(C)项中的主体有关联的幕后专利主体。”

修改后的第290条第(e)款中,第(1)项还对条文所提到的“利益关系(Financial Interest)”一词着重进行界定。界定通过“应然”和“非应然”两个角度阐述。按照该项规定,“利益关系”一词是指:

(A)其含义应为——(i)有关一项或多项专利,个人所享有的有关实施这一项或多项专利所得收益的权利,包括固定的部分收益与变动的部分收益;和(ii)有关诉讼原告,个人对其所拥有的、多于5%的直接或者间接的所有权或者支配权;同时

(B)其含义不应为——(i)在相互或者共有投资基金中的股权或者其它利益的所有权,除非这种所有权涉及到上述基金的管理;或(ii)对合伙保险公司中一个投保人,或者对合伙储蓄机构中一个存款人所享有的业主权益以及类似的业主权益,除非案件诉讼程序的结果将对上述权益的价值起到巨大影响。

在第290条第(e)款第(3)项中,专门对“幕后专利主体”进行了说明:(A)通常情况下,除本项(B)目中规定的情况以外,‘幕后专利主体’一词的含义应参照《联邦法规》第16编第801.1条第(a)款第(3)项,或者任何后续修订的法律;(B)对定义的修改,即主管人[15]有权依据法规修改“幕后专利主体”的含义。

(三)原告如果败诉应承担诉讼费用

《创新法案》第3部分对《专利法》第285条作出修改。原第285条规定,“在特殊情况,法院也可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用。”[16]这一规定在费用承担方面相对缓和。修改后的新规定,提出了较为激进的“费用承担转移条款”(Fee-shifting Provision),并将费用扩大至律师费之外的其它费用。具体规定为:如果原告侵权诉求被驳回,法院可以视具体情况判定败诉方负担胜诉方(Prevailing Party)在诉讼中产生的合理的律师费和其它费用,被告还可以要求原告支付相关的诉讼费用;如果败诉方(Nonprevailing Party)不能应法院判决支付给另一方费用,法院可以判定与败诉方有密切联系的“利益相关人”(Interested Party)支付合理的律师费和其它费用。这一规定,实际上扩大了连带责任的主体和客体范围。

针对第285条修改中,增加了“排除诉讼条款”(Covenant Not to Sue)。即原告在诉讼中提出排除诉讼,将被视为非胜诉方而承担诉讼费用,除非该方在法院令下达前主动撤销诉讼或主张。这一规定,直接针对专利蟑螂以诉讼为手段的“专利敲诈”行为。同时,为避免打击一般专利侵权诉讼中原被告双方和解的积极性,《创新法案》在进行上述修改的同时,将和解意向限定为单方面,从而保留了基于双方共同的意向达成合意的可能性。

此外,《创新法案》第3部分结合第285条新规定,对《专利法》第299条进行了修改,即在原先规定的“合并被控侵权人”、“诉讼合并理由不充分”和“弃权”三项之外,增加了“合并利益相关人(Jointer of Interested Parties)”一款。第299条(a)款“合并被控侵权人”中规定:根据国会法案提起有关专利之诉的,在满足下述条件的情况下,被控侵权人可以合并为一个诉讼的被告或反诉被告,或者将诉或反诉合并审理,但因271条e款第2项规定的侵权行为提起诉讼或进行审理的除外:(1)请求救济的权利共同或分别针对的是这些当事人,或者因同样的(系列)交易、(系列)事件而请求救济,该(类)交易或事件与同一被控产品或工艺的制造、使用、进口到美国、许诺销售或销售有关;(2)在诉讼中将会出现对所有被告或反诉被告来说共同的事实问题。 [17]

显然,上述规定更多地是为了节省司法资源,避免讼累。而经由《创新法案》修订后的《专利法》新法规定,对于与原告有关的“利益相关人”,也进行了“合并”。《创新法案》规定,在《美国法典》(United States Code)第35编第299条后面增加新款项:

(d)合并利益相关人——

(1)合并——在任何根据国会法案提起的有关专利的民事诉讼中,当诉讼费用和其它相关费用已经根据第285条的规定,不由专利侵权诉讼中的被告胜诉方担负,而败诉方无力担负上述诉讼费用和其它相关费用时,如果胜诉方可以证明败诉方在维护其专利权以外没有其它明显的利益关系,法院应当批准胜诉方提出的动议,合并一个新的利益相关人……”

《创新法案》在原《专利法》第299条增加上了利益相关人的责任连带的规定,自然涉及 “利益相关人“一词的界定问题。根据增加部分即第299条(d)条第(4)项的定义,利益相关人可以包括涉案专利的被授权方、正在行使或再授权(Sublicense)专利中的权利主体,以及在不同渠道与专利之间能够形成利益关系的一方。不过,《创新法案》将收取合理代理费的律师,以及仅拥有涉案专利股权(Equity Interest)而无法影响或控制诉讼的个人,排除在需要承担连带责任的相关利益主体之外。

(四)重新塑造证据开示程序

在《创新法案》对《专利法》第299条作出上述修改之后,还增加了第299A条关于“专利侵权诉讼的证据开示”的规定。该条规定分三款:(a)款,是关于专利侵权诉讼证据开示的一般规定;(b)款,是有关扩大证据开示范围的判断;(c)款,则是证据开示限制的排除。

第(a)款规定,“除本条(b)款和(c)款中的情况以外,在任何根据国会法案提起的有关专利的民事诉讼中,如果法院认为诉求所涉专利某项权利要求,其中有关某个字词的解释需要由法院作出判定时,其需要出示的证据,在上述判定被作出之前,应当仅限于能够协助法院作出上述判定的相关信息,包括有关上述字词的解释性信息。”该款规定,是对于证据开示限制的一般性规定。第(b)款规定中,分4项规定了有关扩大证据开示范围的判断:

(1)有限诉讼时效。在适用联邦法律的任何诉讼中,如果专利民事诉讼能否在一定时间内作出判决会不可避免地影响到诉讼一方对于涉案专利的正当权利时,法院应当在本条(a)款所规定的证据范围以外,和(a)款中所描述的判定被作出之前,允许出示额外的证据,以保证诉讼的及时解决;

(2)解决法庭动议。如果诉讼一方在本条(a)款中所描述的判定被作出之前,正当地提出了一项必须解决的法庭动议,法院可以在本条(a)款所规定的证据范围以外,允许出示额外的证据,以保证动议的解决;

(3)特殊情况。在某些特殊的情况下,如果拒绝额外证据的出示是明显的非正义的决定时,法院可以在本条(a)款所规定的证据范围以外,允许出示额外的证据,以避免非正义的出现;

(4)基于竞争性损害而索要赔偿的诉讼。如果原告方已经销售、许诺销售的产品,或者是生产过程中使用的某种方法,与被告方实施侵权专利过程中所作出的使用、销售、许诺销售行为之间存在竞争关系,而原告方期望通过法院授予禁令(Preliminary Injunction)而追回一定损失时,不应适用本条(a)款中所规定的对于证据开示的限制。

第299A条(c)款则是对证据开示限制的排除(除外规定),允许原告与被告对于证据开示限制的协商。该款规定,“在至少有一方原告和一方被告自愿签署协议、提交并且得到法院认可的情况下,诉讼双方可以就部分证据或者全部证据的开示免除本条(a)款中规定的限制。通过签署协议被免除限制的证据开示,应当由相关诉讼方根据《联邦民事诉讼规则》(Federal Rules of Civil Procedure)的有关规定而作出。”

当然,《创新法案》在其第6部分中也要求美国司法大会(Judiciary Conference)解决证据收集中原被告负担不对称问题;同时,在对原《专利法》第299条的增加部分(即第299A条)中给法官在证据收集问题上提供更加充分的弹性空间,规定在诉讼时效有限(Timely Resolution of Actions)、需要迅速解决纠纷以及在必须解决法庭动议(Resolution of Motions)时,可以适当扩大文件收集的范围。

(五)终端用户诉讼例外及商业方法专利诉讼规制

由于专利终端用户往往需要面对强制性诉讼,专利蟑螂惯用一种“忽略技术厂商而直接起诉终端用户”的策略来实现其目的。例如,当专利蟑螂认为某个厂家生产的WiFi设备可能侵权其专利时,考虑到大型生产商往往资金雄厚、诉讼抗性很强,专利蟑螂往往会选择绕过后者,而直接起诉那些使用侵权设备的终端用户(如咖啡馆、宾馆、商场等)。小型终端用户则会因为无力承担诉讼费用而早早缴械,与专利蟑螂迅速达成和解。为避免此类现象的继续泛滥,《创新法案》第5部分修改了原《专利法》第296条,增加了“用户诉讼例外”一款,允许在用户同意将其诉讼结果与涉及生产商的平行诉讼的结果进行绑定的情况下,中止其诉讼程序。换言之,新的规定出台之后,小型专利实施企业可以置自身于大型设备生产商的保护伞之下,减少专利蟑螂行为对其所造成的侵扰和损失。

近些年,关于商业方法专利备受争议。商业方法之可专利性,是上世纪90年代两个著名案例(1998年State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.;1999年AT & T Corp. v. Excel Communication, Inc.)最终确立的,认为它符合《专利法》第101条的规定。[18]从此,一项夹杂了计算机软件或其它技术的商业方法,也可以申请专利。由此,也迎来了商业方法专利申请的浪潮。由于认知的局限性,商业方法专利的权利要求往往较为模糊,充斥着功能性表述。这种具有不确定的保护边界,近10年以来往往为专利蟑螂所利用,在专利纠纷中被大肆滥用,不但损害了大量创新企业的正当利益,也“侵蚀了专利制度的公示价值”。[19]《创新法案》的提案人希望通过修法解决这一问题。《创新法案》第8部分的标题为“针对专利交易、质量和审查的研究”,要求美国商务部下负责知识产权的助理部长(Under Secretary of Commerce for Intellectual Property)、美国专利商标局局长和美国总审计长(Comptroller General),在与商务部长、财政部长、证券交易委员会主席和其它有关机构、企业的负责人进行咨询和商议后,在《创新法案》签署后的一定期限内(1年、18个月或2年),向分属于众议院和参议院的两个司法委员会提交研究报告。其中,《创新法案》第8部分第(f)条便要求总审计长牵头,组织审计总署(Government Accountability Office,简称GAO)的研究力量,对涉及商业方法专利(Covered Business Method,简称CBM)的诉讼量和诉讼性质进行深入研究,并最终形成含有修法建议的报告。

在2013年11月前一个较早的法案版本中,曾有过一个名为“商业方法专利过渡程序(Transitional Program for Covered Business Patents)”的规定,意在延长商业方法专利重审程序的时间限制,赋予第三方更多的时间利用授权后重审的程序来攻击商业方法专利的可专利性和专利有效性。通过明确商业方法专利定义,[20]严格审查标准,提高此类专利的质量,减低其被专利蟑螂利用的可能性。在此之上,当时的法案还赋予了该程序的永久性。不过,这一意图通过快速重审程序筛除劣质商业方法专利的规定,最终因为微软、IBM等大型企业强烈反对和游说而搁浅。[21]由于《创新法案》暂时只是通过了众议院的审核,接下来还需要面对参议院的多轮激烈争论,届时,审查标准、重审程序和专利定义等一系列有关商业方法专利制度的存废,必将成为院内争论的焦点。

三、美国各界对《创新法案》的态度

对于《创新法案》的提议及其出台,美国各界表现出不同的态度。另外也有学者提出提高专利维持费的方案。但总体上,多数人支持对专利蟑螂采取遏制态势。

(一)美国政府对《创新法案》的态度

美国东部时间2014年1月28日晚,美国总统奥巴马在美国国会发表年度国情咨文演讲(State of the Union Address),特别提到了《创新法案》的重大意义。他说:“我们知道,今天在创新领域锐意进取的国家将在明天主宰世界经济——这是一条美国不能放弃的战线。联邦政府资助的科学研究扶持了谷歌和智能手机背后的发明和创意。因此,国会应该尽力弥补由去年削减基础研究资金所带来的伤害,这样我们就能解放美国人的下一个伟大发现——不论是具有抗药性的疫苗,还是像纸一样纤薄和像钢一样强硬的材料。同样重要的还有,让我们通过一项新的专利改革法案,使我们的企业能够长期专注于创新,再不用为了毫无必要却花销巨大的诉讼而分神。”[22]这是奥巴马总统对《创新法案》发出的最为直接的呼吁。

每年一度的国情咨文演讲是在任总统于每年年初在国会所做的年度报告,主要内容包括针对美国每年所面临的国内外情况和政府的应对方针,对于美国国内政府机构具有明显的指导意义,对于他国政府来说也非常值得关注。整个咨文演讲在“促进就业”和“恢复经济”的语调中展开,提出促进经济和就业回暖的关键在于鼓励发展制造业和推动创新。咨文中对于专利改革法案的强调,可以说向全球范围传达了一个强烈的信号,即在《美国发明法案》[23](America Invents Act,简称《AIA法案》)、《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》[24](Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013,简称《SHIELD法案》)和《创新法案》的铺垫之下,美国政府对专利蟑螂现象的遏制,必会以更为汹涌势头继续下去。美国众议院通过《创新法案》2个月后,白宫又公布了旨在鼓励创新和完善专利制度的3项新措施:(1)通过“众包”模式检索现有技术,让企业、专家和公众帮助专利审查员、专利权人和申请人更好地检索现有技术,以确保专利质量;(2)强化技术培训,将这种技术培训项目从专利审查员扩展到技术专家、工程师和其它领域专业人士;(3)提供专门的教育和实践服务,为缺乏法律支援的发明人提供帮助,并将美国《AIA法案》提及的免费服务项目覆盖至全美50个州。[25]

(二)主要的支持意见

在《创新法案》获得众议院司法委员会和整个众议院的支持之后,也受到了美国学界的称赞;其中,包括美国高等院校60余名知识产权法教授,如华盛顿大学的竹中俊子(Toshiko Takenaka)教授、斯坦福大学的马克·莱姆利(Mark A. Lemley)教授等。[26]在2013年11月致国会的《联名信》中,学者们纷纷表达了对此项专利改革法案的支持,认为《创新法案》在治理专利蟑螂的权利滥用行为上将起到立竿见影的作用。当然,电子前沿基金会以及一些饱受专利蟑螂之害的思科系统、苹果、谷歌等科技大公司也表达了对此议案的支持。[27]

在《联名信》中,学者们首先一致认为专利维权主体对现行专利系统的误用会严重阻碍创新。他们指出,在一般情况下,两家制造企业在提起专利诉讼的同时,往往会因为担心对方提起反诉而在诉求上有所顾忌,这也在很大程度上成为专利诉讼的“妨碍因素”,并由此建立了一种诉讼费用上的平衡。然而,对于专利维权主体来说,由于它们不生产或者销售任何产品,因此无法被轻易提起反诉,这就在举证层面上赋予了它们优势地位,打破了上述平衡,并使其能够在毫无顾忌的情况下逼迫经营主体达成和解。这种诉讼策略对于大量的小型企业来说更是一个噩耗,由于后者不具有应付巨额诉讼费用的实力,同时对专利系统的细节规定不够了解,使得其往往成为专利蟑螂最常定位的目标,专利权滥用现象由此更加恶化。特别值得一提的是马克·莱姆利教授,在10余年前一篇研究专利审查制度的论文中,他认为大约只有5%的专利在授权后被许可或者卷入侵权诉讼,由此得出应该采取较为宽松专利审查标准的结论。[28]但今天面对专利蟑螂之猖獗,其学术观念也为之改变。

基于专利蟑螂的各种权利滥用行为,学者们在《联名信》中向国会提出了6项建议:(1)对不愿和解而选择诉讼的被控侵权方增加补偿律师费的频率;(2)限制证据(尤其是软件源代码、邮件等电子资料)收集的要求;(3)在专利权人和生产商之间的诉讼结果产生之前中止涉及零售商和终端用户的诉讼程序;(4)要求专利权人在提出诉求时提供更多的专利细节;(5)要求专利权人提供更多有关专利权属和利益相关人的信息;以及,(6)在“欺诈性”、“误导性”和其它带有滥用性质的专利许可要求方面,由国会进行专门立法。[29]

(三)主要的反对意见

在《联名信》表达支持意见的同时,美国大学协会(Association of American Universities,简称AAU)、美国教育委员会(American Council on Education,简称ACE)、美国医学院校联合会(Association of American Medical Colleges,简称AAMC)、美国公共及增地大学协会(Association of Public and Land-grant Universities,简称APLU)、美国大学科技经理人协会(Association of University Technology Managers,简称AUTM)和政府关系理事会(Council on Governmental Relations,简称COGR)6家机构发表《联合声明》表达了发对意见,指出《创新法案》的通过有可能导致一系列“非蓄意导致的”难题。[30]针对《创新法案》中费用承担转移条款,《联合声明》认为这会对正当专利权人产生不必要的遏制作用,而更为合理的规定应该是将上述条款瞄准不进行生产或者销售的非发明人。同时,对于上述条款所涉及的“利益相关人”,他们认为在《创新法案》中的定义过于宽泛,不利于各高校、发明人和非盈利技术转换组织维权活动。此外,他们还认为《创新法案》中要求原告提供额外诉讼细节(Pleading Requirement)的规定过于严厉,因为实务中对于这项要求的满足很可能需要到举证环节结束之后才能实现,这就在一定程度上导致了诉讼程序的混乱。《联合声明》在最后还指出,《创新法案》不允许原告在举证程序之后通过修改诉求以添加新的权利要求,并被要求就专利权属提供更加详细的细节的同时,又免除了被诉侵权人对侵权产品的解释,这样过分地免除了被告的举证责任,会造成不公平的诉讼局面,也将引发其它的程序问题。[31]

在多数学者为《创新法案》的出台而欢欣鼓舞时,少数学者所提出的警示也暴露了《创新法案》可能带来的潜在问题。诉讼程序中有关举证责任和费用承担部分的过分调整,不但会引发新一轮程序混乱,也会伤害到诸如高校和个体发明者的正当利益。因此,一些实务机构和公司对该法案仍持一些反对意见。[32]例如,著名专利博客网站Patent Docs认为,该《创新法案》并没有清楚地定义“专利蟑螂”一词,因而无法明确区分专利实施主体和非实施主体(即单纯的专利维权实体);另外,有关前文中提到的费用承担转移条款,其在遏制专利权滥用行为的同时,在Patent Docs看来,也很有可能带有阻止合法专利侵权诉讼的副作用。[33]

另有业内人士认为,虽然用户诉讼例外规则在理论上得到了广泛的认同,但是其法条的具体内容仍需要进一步推敲。美国生物技术工业组织(Biotechnology Industry Organization,简称BIO)旗下的生物技术网站BIOtech Now在其文章中表示,用户诉讼例外的涵盖范围过于模糊,以至于实施事实侵权行为的生产商也有机会逃脱诉讼。而且,由于受到例外保护的用户能够继续其侵权行为,专利权人所遭受的损害将不断加重,甚至难以弥补。[34]

而美国商业软件联盟(Business Software Alliance,简称BSA)更是认为,延长商业方法专利的重审程序,会“在无意中向侵权者暴露出一个用来延迟专利实施的新的程序漏洞,从而损害许多有效专利”。TRIPs协议已明确规定,“专利的授予和专利权的拥有不应因为技术领域的特性而遭受歧视”。可见,《创新法案》针对商业方法专利所设想的措施,在TRIPs协议框架下可能在一定程度上存在法律适用方面的冲突。[35]

(四)另案的保留意见

也有学者提出,无论是那些遭到否决的法案(如《SHIELD法案》)还是这一次的《创新法案》,事实上都未能切中专利蟑螂的要害:专利蟑螂所利用的大部分专利,实际上都是在耗尽其应有的经济利益后的“晚年”专利和“鸡肋”专利。因此,与其修改繁杂的诉讼程序,国会更应该将修法的焦点置于增加专利维持费用,这是一项“能够真正对‘使创业者们望而却步的专利丛’起到修整作用”的改革方案。[36]学者们将这种额外的专利维持费用称为“庇古专利费”(Pigovian Patent Fee)。[37]在这些学者看来,专利蟑螂所持有的大量专利都属于高新技术领域,这些专利对于正常生产商和销售商来说,其价值一般在授权后9年就会基本耗尽;[38]维持与否,其重要性显然已经下降,在大多数情况下,它们只是被高新技术企业用来遏制竞争对手的工具。至于那些依赖长效专利的企业(如制药企业),其在市场上所得到的收入用以支付几十个专利维持费用(药品专利的数量较之高新技术专利药少得多),可谓绰绰有余。而对于专利蟑螂来说,维持上述专利的重要性就不可同日而语了,因为无论专利处于哪一个周期,专利蟑螂都需要倾其所有来保证其所持专利的有效性,这是其商业模式所决定的。这样一来,如果基于专利所处的周期,对专利维持费用予以不同程度的提高,就能够迅速加重专利非经营主体的经济负担,同时又不会伤及专利维持负担较小的高新技术企业和资金实力雄厚的制药企业。[39]

学者通过对比分析发现,同样以海量发明专利闻名的欧洲,所遭受的专利蟑螂的侵扰比美国要少得多,其主要原因便是高昂的专利维持费用;相比之下,欧洲专利的维持费用是美国的15—25倍。[40]如果采用另一种视角,对比人均国内生产总值,现有美国专利维持费用也正处在其历史的最低点。[41]一旦提高专利维持费用,专利巨头IV便要付出每年1.75亿美元的代价用于维持其专利。毫无疑问,如此高昂的费用必定会大大缩减专利蟑螂的利润和生存环境。提倡“庇古专利费”的学者相信,比起《创新法案》中对诉讼程序的繁复修改,“庇古专利费”的施行明显具有几项优势:首先,其普适性的推行并不需要对专利法中的许多名词进行定义;其次,专利维持费用的变更不会引起变更诉讼程序的“连锁反应”,而且费用的变更更为灵活,可以接受较为频繁的修改;最后,决定专利维持费用的权力机构在美国不止一个,除国会以外,美国专利商标局同样有权设置其收费门槛,这就赋予了这一方案的更大的灵活性。[42]

四、对专利诉讼程序修改的评价

《创新法案》在2011年通过的《AIA法案》和尚未通过的2013年《SHIELD法案》基础之上,对美国《专利法》中有关专利诉讼程序相关规定继续作出了多项修改,其意在从根本上更为彻底和更加迅速地解决专利权滥用问题。[43]

(一)总体评价

“知识产权滥用现象主要表现为拒绝许可或不实施专利、采取过度的技术措施、专利联营、滥用市场优势地位的行为(如搭售)、延长保护期(如将专利期限延长至法定期限之外)、滥发警告函、滥用诉权等。大致可分三类:一是以权利之绝对性为基础的拒绝许可、不实施或实施不充分的行为、过度的技术保护措施等;二是以权利之相对性为基础的排除或限制竞争的市场行为;三是以程序性权利为基础的规则滥用。”[44]这一《创新法案》,主要针对的是以程序性权利为基础的诉权滥用现象。“滥用诉讼权利是伴随着现代法的发展而出现的负面产物。”[45]早期的普通法并不认为这是一种侵权行为,后来则以受害人某种“特别损害”为要件;但现代社会中,随着这种“负面产物”的扩大,侵权行为理论已经普遍地将恶意诉讼行为定义为一种侵权行为的类型。[46]通过《创新法案》的修改,美国《专利法》对专利滥用行为的规制,已经从对实体权利滥用的单一规制,转入了对实体权利滥用和程序权利滥用的双重规制。这一转变,将传统的因恶意诉讼导致损害赔偿的侵权诉讼,纳入专利纠纷的“并案诉讼”,减少累讼的同时,也让专利纠纷回归到一种以权利为基础的争讼之中,而不是一种地道的牟利性质的“专利敲诈”。应该说,这是因应知识经济与知识社会的大背景,对于专利诉权滥用行为的一种更为直截了当的规制。

从2011年美国总统签署《AIA法案》,到2012年国会议员们不断提出《SHIELD法案》,以及奥巴马2013年6月提出的5项行政措施和7项立法意见,再到2013年12月美国众议院通过《创新法案》,这一系列的现象表明,美国已经对专利经营公司或称“非实施主体”[47](英文“Non-Practicing Entities”,简称“NPE”;又称之为“专利主张实体”,英文“Patent Assertion Entity”[48],简称“PAE”)开始持有一种审慎的态度。而对于专利蟑螂的权利滥用行为,美国政府则由先前的克制与容忍,转变为了一种积极的规制。这些政策或举措,是奥巴马政府近年来推行专利新政在立法上的一种体现。[49]从《创新法案》的具体规则分析,它基本上接受了此前奥巴马政府提出的5项行政措施及7项立法意见的全部内容,对专利蟑螂的遏制态势,有过之而无不及。对比《创新法案》及其此前国会提出的《SHIELD法案》,我们可以发现,虽然《SHIELD法案》在恶意诉讼判定、诉讼费分配和举证责任等问题上也有所规定,但缺乏针对性和足够的倾向性,导致这项法案的必要性不甚明了。不过,此类缺陷或不足,已经在《创新法案》中得到了很大程度上的解决。

(二)主要制度设计

事实上,透过《创新法案》对专利法的多项修改,美国针对滥用专利诉权的行为建立起了一套诉讼审查规则、证据开示规则、权利滥用失权规则、责任费用承担规则、用户平行诉讼等较为完备的制度。而且,《创新法案》也透露出了试图严格专利审查标准和发挥法官能动性的明显倾向。

一是诉讼审查规则。《创新法案》在《专利法》第281条后面增加第281A条,要求原告必须提供额外的必要诉讼细节;同时,在原第290条中增加款项,要求原告对专利权权属及利益相关人进行披露。这两项规则,为专利侵权诉讼设立了更高的起诉门槛,加强了对专利诉讼的审查。作出上述修改,是因为在过去的专利侵权诉讼中,专利蟑螂往往不需要为其认为被侵犯的专利给出足够细致的描述。美国民事诉讼(包括专利诉讼)的起诉书中,通常对案件的描述是简略的,有时甚至模糊的;而且,更加具体的指控可以在随后的诉讼环节特别是证据收集时进行补充或加强。这样一来,就给专利蟑螂轻而易举地起诉其它公司带来方便,因为它们无需在诉前花费巨大成本进行准备。鉴于此,《创新法案》在专利诉讼案中,在原告提起具体的案件主张时,提高了诉讼细节的描述要求,从而实质上提高了专利诉讼的门槛,增加了原告(包括专利蟑螂)的诉前成本,也就增加了原告发起诉讼的难度。同时,专利诉讼审查制度的强化,防止案件审理过程中裁判突袭和证据突袭,促进诉讼两造诉权的平等保护。此外,根据新的规定,原告提供的专利信息可以被法官作为重要的判断上的参考,而关于专利权属状况的透明,使得法官能够更加迅速地判断出案件是否属于专利蟑螂案件,以节省诉讼时间和节约司法资源。

二是证据开示规则。《创新法案》在重塑证据开示制度时,在《专利法》第299条后面增加了第299A条。该条规定的意图是,在法院需要对权利要求解释(Claim Construction)作出判定的时候,原告不能要求被告提供数量过多的文件,更准确地说,被告无需提供上述争议范围之外的其它文件,从而降低被告方的诉讼成本。以往,根据《联邦民事诉讼规则》的规定,被诉方在收集证据的过程中需要提供大量的文件,时间周期长,而且会产生巨额的费用。事实上,证据收集也是最昂贵的诉讼环节之一。这是因为旧的诉讼程序规则规定,被诉方必须提供“所有相关的”文件;而《创新法案》规定,被诉方只需提供“必要的”文件就可以了。这样一来,就节省了被诉方大量的人力财力,不再像以前那样容易因为害怕高额应诉成本而向起诉方屈服,支付和解费。由此,通过加强被告的应诉能力,实际上间接地削弱专利蟑螂的诉讼优势。如果结合上述审查规则对原告起诉门槛的提高,这一升一降,对专利蟑螂与被告之间诉讼地位的实质性偏斜,就起到了较大的纠偏或矫正作用。

三是权利滥用失权规则。《创新法案》在针对第285条的修改中,增加了较为严厉的规定:主张专利权利的一方如果单方面向另一方提出排除诉讼条款(Covenant Not to Sue),那么该主张权利的一方将被视为非胜诉方,除非该方在法院令下达前主动撤销诉讼或主张。这项规定缘自于专利蟑螂的一贯做法,即“起诉—寻求和解—收取和解费用”的典型行为模式。《创新法案》之前,由于被告方诉讼义务多、可能产生的律师费和其他费用通常大于起诉方要求的和解金额,导致被告方往往愿意支付一定和解金额,以避免胜诉后却要支付更高费用。较多的情形是,专利蟑螂普遍开始采用这种策略,起诉多家被告,随后便向“侵权方”提出和解,并怂恿后者在和解协议中同意其提出的排除诉讼条款,藉此获得可观的收益。排除诉讼条款的运用,在很大程度上相当于专利授权,而且也可能产生权利耗尽的问题。表面上,排除诉讼条款免除了“侵权方”日后的专利诉讼之忧;但实质上,专利蟑螂藉此获得了大笔的和解费用,并免于接受司法审查,实现其通过滥用专利权及其诉权获取利益的目的。但在《创新法案》之下,专利蟑螂要求和解却可能被视为败诉,失去了相应的权利,还要承担赔偿对方的费用,从而给其带来更大的诉讼风险。

四是责任费用承担规则。从本文正文第二部分介绍中可以发现,责任费用承担机制是通过两个具体规则实现的:一是“费用承担转移条款”;二是“合并利益相关人”。转移承担的费用包括律师费、诉讼费及其它合理的费用。专利滥诉行为本身具有非正当性和侵权性。专利蟑螂违背诚信原则,以诉讼侵扰为手段,导致被告人无端涉诉,并负担相关诉讼费用及潜在的名誉上的不利益,是一种具有主观故意的积极作为性质的侵权行为。这样,在双方当事人负担一般诉讼费、律师费及其它费用(如鉴定费、宣告无效费等)之后,在法官最终裁决中判定受滥诉行为侵害一方的全部或部分费用转移给实施滥诉行为的一方,就是对受害人的一种民事救济。当然,“利益相关人”是一种潜在的责任费用承担者。从诉讼两造平等角度来说,既然原来规定可以“合并被控侵权人”,那么新法也可以规定“合并利益相关人”,因为其也可能是潜在的滥诉行为的“侵权人”。新的《专利法》第299条(d)款中增设了“合并利益相关人”,其意图就是,当败诉方无力支付第285条中规定的各项费用时,仍能保证实现诉讼费用承担的顺利转移。此举的目的非常清晰,承认了专利蟑螂及其“同伙”的侵权性质,对他们缺乏根据的专利诉讼及其“怂恿行为”给予警告和处罚。当然,与第299条(a)款“合并被控侵权人”同理,在责任费用承担时要求“利益相关人”承担连带责任,自在情理之中。不过,在“利益相关人”的“非应然”界定中,又排除了相关股权人、保险人、律师等,避免了连带责任主体的扩大化。

五是用户平行诉讼规则。美国《专利法》第296条原有两款规定,主要涉及行政职能部门职务主体侵权、救济等。[50]《创新法案》在该条后面又增加一款“用户诉讼例外”规定,规定在小型终端用户同意的情况下,允许其与大型设备生产商绑定,进行平行诉讼。这就增强了小型终端用户的应诉能力,能够联合生产商有效地抵御专利蟑螂的侵扰。由此可见,《创新法案》修改了《专利法》诉讼程序,建立了一整套遏制专利蟑螂的规则体系。诚然如此,但如前所述,《创新法案》过于明显的倾向性也遭受了一些诟病,被认为其容易影响到正当权利的行使与捍卫。美国民事诉讼采取的是一种对抗制,当事人承担广泛的开示义务,而法官仅仅作为案件管理人出现。[51]《创新法案》要求原告在提起诉讼时提供更加详细的必要细节,包括专利权权属状况,但却解除了被告的部分证据开示义务,这在对抗制诉讼中造成了诉讼两造的不平衡。提出“利益相关人”的概念,并“合并利益相关人”以让其承担相应的赔偿责任(补充责任),事实上扩大了责任主体的范围,甚至有可能对法人人格制度造成一定的冲击。《创新法案》在严格专利审查标准和法官积极介入专利蟑螂诉讼方面具有明显的倾向性,但专业化审查、制度区隔及相互制衡体制是“美国式优点”之所在,因此可以想象,这一具有倾向性明显的法案在落实到具体规则及运行时,其所发挥的实际功效会在一定程度上被消解。而且,根据美国判例法特征,这一套规则要落到实处,还需要借助法官们在司法过程中透过一系列裁判建立起具体的判例规则体系。

总体而言,美国立法者们在遏制专利蟑螂问题上不断地提出新的法案,其含义不言自明。诚如《专利主张与美国创新》报告中所指出的那样,专利蟑螂已经造成了美国发明人和公司的巨大损失,削弱了国家创新能力,美国应当迅速控制专利诉权的滥用行为。当然,如何有效地遏制专利蟑螂,在手段的选择和运用上是一个极为复杂的命题。尤其是在诉讼程序的改革过程中,到处都充满着改革的不确定性。应该注意的是,在遏制专利蟑螂的同时,如何尽量不伤及正当权利人的权利行使,也是一个难以入手的问题。客观地讲,专利蟑螂的成因与遏制手段,均因应了美国权利文化、资本条件、竞争市场及司法环境,原因与手段之间,两者是处于同一场域下的矛与盾。成文法规范辅之以法官的自由裁量,也让我们有理由相信,《创新法案》所形成的专利侵权诉讼之规则体系,能够有效地遏制专利蟑螂的蔓延之势。根据美国学者的一项调查分析,NPE或PAE多采取专利许可、建立专利防御基金、为专利诉讼双方提供专利、自己提起诉讼等形式获得投资回报,这种资本进入技术研发与创新市场具有正反两方面的影响。[52]《创新法案》对专利蟑螂的遏制,如果给裁判者造成了先入为主的观念,损及的不仅是专利权权利人的正当权利,而且不利于促进专利成果的转化和创新的投入,反过来可能会恶化创新的环境。若如此,一个旨在为高新技术创新者免于诉讼之扰的法案,可能反而阻碍了专利成果的转化与应用,从而又抑制了创新。因此,虽然《创新法案》较之此前的数个法案,至少在理论层面已经有所改善,但规则所形成的平衡度到底如何,其推行之后的实施绩效又怎样,仍然有待进一步的观察。

五、美国《创新法案》对我国企业的影响

近年来,华为、中兴等中国企业在美国饱受专利诉讼之扰,并屡遭337调查。数据显示,2012年已裁决的337调查案件中,中国企业的败诉率高达60%,远高于世界平均值26%。除了直接市场竞争对手外,许多专利蟑螂也纷纷起诉中国公司,索要高昂的和解费。“专利集成公司RPX发布的数据显示,美国移动运营商AT&T成为2013年所谓‘专利流氓’的头号目标,华为也不幸入围前10名。”[53]如果《创新法案》最终得以通过,那么可以乐观地推测,中国企业在美国所遭遇到的专利蟑螂诉讼将在一定程度上的相对减少——尽管随着中国企业进入美国市场,相关诉讼的绝对数量不一定下降,甚至可能增多。从这个角度来看,我们自然乐观其成。

从中国企业在美遭遇专利蟑螂提起诉讼的情况来看,美国司法部门在这一问题上所持的立场事实上正在改变。2014年3月3日,美国国际贸易委员会(International Trade Commission,简称ITC)就美国闪点专利经营公司(Flashpoint Technology, Inc)诉中兴通讯专利侵权一案,做出终审裁定:中兴通讯不侵犯原告Flashpoint图像处理相关技术专利权,未违反337条款。[54]原告闪点公司原为一家从事数码相机芯片技术研发的公司,近年来逐渐转变为专利经营公司,主要收入来自于专利许可费、专利侵权诉讼获得赔偿金等知识产权经营。2012年7月,闪点公司在ITC发起对包括中兴通讯在内,涉及中国大陆、中国台湾以及韩国共8家企业的调查。ITC本次终裁维持了2013年9月的初裁结果。[55]据悉,这是中兴通讯在3个月内连续赢得的第3起美国337调查终裁。2014年2月,拥有近2万件专利、号称美国“专利大鳄”的InterDigital在ITC起诉中兴一案,最后以前者的撤诉而告终。[56]与此同时,ITC再次终审裁定中兴通讯未侵犯另一家专利经营公司Technology Properties Limited LLC的芯片专利。[57]这一系列的胜诉,体现出美国司法行政系统对专利经营公司的态度正在发生转变。

中国国家工商管理总局拟定规制滥用知识产权排除、限制竞争行为的规范性政策文件时,主要规范的是经营者行使知识产权实体权利的行为。[58]不过,也存在一些交叉的地方,如滥发知识产权侵权警告函的行为,还可能涉及到不正当竞争行为。[59]

2008年《专利法》第47条第2款规定,对宣告专利权无效的,对此前做出的专利侵权裁决、调解或处理决定已经履行的,以及已经履行的专利实施许可和专利权转让,不具有追溯力。不过,该条文第2款的但书部分,包含了恶意诉讼的原则性规定:“但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。”事实上,《专利法》第三次修改草案建议稿中,曾建议直接规制滥用专利诉权进行恶意指控的行为。[60]

相应的司法判例,其实也确立了部分规则。例如,南京中院2006年审结的中国第一起知识产权恶意诉讼的案件中,认定原告恶意申请获得专利授权,继而控告他人侵犯其专利权,将无辜的被告拖入专利侵权诉讼、专利行政诉讼等诉讼漩涡,干扰了被告的正常的生产经营活动。由此判定,原告的行为已经严重背离了专利制度设立的宗旨,侵害了他人合法权益,客观上给被告造成了损害,已构成恶意诉讼,应当承担相应的法律责任。[61]近来,最高法院和国家知识产权局正在推动限制和控制专利权的滥用行为,规制知识产权恶意诉讼问题。[62]就目前的情况来看,中国尚未形成美国《创新法案》所建立来的一套遏制专利蟑螂的规则体系,而《创新法案》也给中国企业海外市场(特别是美国市场)开拓带来了一些挑战。中国正在努力建设创新型国家,在科研及产业技术瓶颈之下,本可以发挥资本优势实施知识产权国际发展战略。但是,美国对于专利经营公司的审慎态度,不得不让中国政府和企业重新审视这一战略的实施空间与前景。不过,中国旨在建立的国家创新体系的主体是企业,应用型技术研发机构也在推进市场化、企业化。

笔者认为,建立产学研结合创新机制应该成为中国企业和政府推进的重心。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“建立产学研协同创新机制,强化企业在技术创新中的主体地位,发挥大型企业创新骨干作用,激发中小企业创新活力,推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革,建设国家创新体系。”[63]这与奥巴马总统2014年1月28日晚(美国东部时间)在国情咨文所表达的观点是一致的:“我们现在有实力能够在下一轮高科技制造业岗位的竞争中战胜其他国家。我的内阁已经在罗利(Raleigh)和扬斯敦(Youngstown)两个地方开始运行高科技制造业中心,在那里,我们已经建立起了产学研结合机制,它将帮助美国在高新技术领域领先世界。今晚,我宣布我们将着手建设、运营另外6个类似的中心。”[64]这一点,也提醒了中国企业与投资者,在未来国际市场的拓展中离不开产学研相结合的创新机制。这既是企业长足发展的活力所在,也是免于专利蟑螂之嫌的发展策略。(北京大学国际知识产权研究中心 易继明)

本文仅代表研究基地专家观点,未经许可,不得转载。

【注释】

[1] Innovation Act, H.R. 3309, 113th Cong. (2013), available at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr3309rfs/pdf/BILLS-113hr3309rfs.pdf. 此为《创新法案》的最终文本,在其形成以前,仅在众议院议员表决会议一段,《创新法案》就经历了两次微改。本文采用的《创新法案》文本,指此处注释中所提供的最终版本。

[2] Paten Troll,或称“专利流氓”、“专利海盗”等。相关介绍参见易继明:《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》,《法律科学(西北政法大学学报)》2014年第2期,页174, 174-175。

[3] 159 Cong. Rec. H7511, H7525 (statement of Rep. Goodlatte). 这是美国congressional record(国会议事录)中的会议实录。但是,这种会议记录一般分两种编排方式:一个是daily edition,属于初编版本;另一个是permanent edition,是最终版。这里,引征自初编版本(daily edition)。

[4] Patents, Electronic Frontier Foundation, https://www.eff.org/patent (last visited Apr. 21, 2014).

[5] Mike Masnick, Intellectual Ventures: Don’t Mind Our 2000 Shell Companies, That’s Totally Normal, Techdirt, (Dec. 20, 2012, 2:15 PM), available at https://www.techdirt.com/articles/20121220/02365821447/intellectual-ventures-dont-mind-our-2000-shell-companies-thats-totally-normal.shtml.

[6] See James Bessen & Michael J. Meurer, The Direct Costs from NPE Disputes, 99 Cornell L. Rev 387, 397 (2014). 专利蟑螂给美国创新及经济增长所造成的更多危害,参见易继明:《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》,《法律科学》2014年第2期,页174, 176-177。

[7] 这种分歧来自于所获得的数据之样本提取、信息来源、数据对比、对NPE的界定等方面的疑虑和不同见解。参见《NPE在专利制度中的作用分析》(Analyzing the Role of Non-Practicing Entities in the Patent System),资料来源:http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract_id=2117421;访问时间:2013年4月10日。

[8] 本图表根据《专利主张与美国创新》报告第5页图表和专利集成公司RPX数据制作。原表中,突出了诉讼量之比例;这里,突出显示了具体诉讼案件数据。之所以如此,是因为报告正文数据来源于RPX公司对近5年专利蟑螂诉讼量的统计,但在计算时采取了大数统计,不够精确;特别是,对于2012年专利蟑螂诉讼案件数量,报告只是简单地说明超过2500件,与实际2921件相去甚远。Source: Chien 2013, using data from RPX corporation; also see Chien, Colleen V. Patent Assertion Entities, Presentation to the DOJ/FTC hearing on PAEs. Washington, DC, December 10, 2012; also available at http://www.rpxcorp.com.

[9] 2013年,美国国会针对专利蟑螂提出的法案包括:Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act (SHIELD) of 2013, H.R. 845, 113th Cong. (2013); Patent Quality Improvement Act of 2013, S. 866, 113th Cong. (2013); End Anonymous Patent Act, H.R. 2024, 113th Cong. (2013); Patent Abuse Reduction Act, S. 1013, 113th Cong. (2013); Patent Litigation and Innovation Act of 2013, H.R. 2639, 113th Cong. (2013); Stopping the Offensive Use of Patents Act, H.R. 2766, 113th Cong. (2013); 以及本文具体评述的Innovation Act, H.R. 3309, 113th Cong. (2013)。然而,除了《创新法案》以外,其余6项法案均因为其规制手段过于单一、或者缺乏针对性,而逐一遭到了否决或遭遇立法瓶颈。

[10] 参见易继明:《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》,《法律科学》2014年第2期,页174, 177-179。

[11] 159 Cong. Rec. H7511, H7511 (statement of Rep. Goodlatte).参见注释3。

[12] Gene Quinn, House Passes Innovation Act, Battle Goes to Senate, IPWatchdog (Dec. 08, 2013, 2:27 PM), available at http://www.ipwatchdog.com/2013/12/08/house-passes-innovation-act-battle-goes-to-senate/id=46611/.

[13] Gene Quinn, House Passes Innovation Act, Battle Goes to Senate, IPWatchdog (Dec. 08, 2013, 2:27 PM), available at http://www.ipwatchdog.com/2013/12/08/house-passes-innovation-act-battle-goes-to-senate/id=46611/.

[14] 《美国专利法》,易继明译,北京:知识产权出版社2013年1月第1版,页101。

[15] 《创新法案》对“主管人”一词在其第2部分中作出了定义,即美国商务部下负责知识产权的助理部长(Under Secretary of Commerce for Intellectual Property)和美国专利商标局局长。

[16] 《美国专利法》,易继明译,北京:知识产权出版社2013年1月第1版,页103。

[17] 《美国专利法》,易继明译,北京:知识产权出版社2013年1月第1版,页114。

[18] 《美国专利法》,易继明译,北京:知识产权出版社2013年1月第1版,页28。

[19] 张韬略:《美国IT产业“专利流氓”诉讼的制度根源和最新发展趋势》,资料来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d7d20930101dm6z.html;更新时间:2014年3月26日;访问时间:2014年4月9日。

[20] 这里,《创新法案》借鉴了判例法,其对于商业方法专利的定义最初来自于一个著名案例。See SAP America, Inc. v. Versata Dev. Group, Inc., CBM2012–00001, Paper 36.

[21] Timothy B. Lee, Software Patent Reform Just Died in the House, Thanks to IBM and Microsoft, The Washington Post, (Nov. 20, 2013, 10:17 AM), available at http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/11/20/software-patent-reform-just-died-in-the-house-thanks-to-ibm-and-microsoft/.

[22] 演讲原文,可参见Office of the Press Secretary, President Barack Obama’s State of the Union Address, The White House, (Jan. 28, 2014), available at http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack-obamas-state-union-address.

[23] 也称为《莱希—史密斯美国发明法案》,是美国《专利法》自1952年以来规模最大的一次修订,授予美国专利商标局更大的自主权,着力点在于刺激就业与经济增长。See Leahy-Smith America Invents Act, Public Law 112-29, enacted on Sept. 16, 2011, 125 Stat. 284.

[24] 《SHIELD法案》在2013年2月27日被提交至众议院下属委员会后,至今尚未通过委员会审查,根据美国著名法律信息网站GovTrack.us的评估,其通过率不会超过5%,而最终的立法可能性更只有1%。See H.R. 845: Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013, GovTrack.us (last visited Apr. 04, 2014), available at https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr845; see also H.R. 3309: Innovation Act, GovTrack.us (last visited Apr. 04, 2014), available at https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr3309.

[25] 参见专利局文献部:《美公布3项执行措施完善专利制度》,《知识产权竞争动态》2014年第4期(总第91期),页2,2。

[26] John R. Allison et al., Professors’ Letter in Support of Patent Reform Legislation, (2013), available at http://www.patentlyo.com/media/2014/02/professorsletterontrolls.pdf.

[27] Mengyi Wang, Innovation Act of 2013-Latest Effort to Disarm Patent Trolls, JOLT Digest, (Nov. 03, 2013), available at http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/innovation-act-of-2013-latest-effort-to-disarm-patent-trolls.

[28] See Mark A. Lemley, Rational Ignorance at the Patent Office, 95 Nw. U. L. Rev. 1495, 1507 (2001).

[29] John R. Allison et al., Professors’ Letter in Support of Patent Reform Legislation, (2013), available at http://www.patentlyo.com/media/2014/02/professorsletterontrolls.pdf.

[30] Association of American Universities et al., Statement from the Higher Education Community on H.R. 3309, The Innovation Act, (2013), available at https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=8E724EADE7543F0D%21150&ithint=file%2c.pdf&app=WordPdf&wdo=2&authkey=%21ALqqfWoqzzksEpM.

[31] Aditya Gupta, Innovation Act Receives Support from Intellectual Property Professors; Education Organizations Express Reservations, JOLT Digest, (Dec. 18, 2013), available at http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/innovation-act-receives-support-from-intellectual-property-professors-university-organizations-express-reservations.

[32] Mengyi Wang, Innovation Act of 2013-Latest Effort to Disarm Patent Trolls, JOLT Digest, (Nov. 03, 2013), available at http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/innovation-act-of-2013-latest-effort-to-disarm-patent-trolls.

[33] Andrew Williams, Rep. Goodlatte Introduces “Innovation Act” to Combat Patent Trolls, Patent Docs, (Oct. 23, 2013), available at http://www.patentdocs.org/2013/10/rep-goodlatte-introduces-innovation-act-to-combat-patent-trolls-.html.

[34] Daniel Seaton, Innovation Act Passed by House, BIOtech Now (Dec. 05, 2013), http://www.biotech-now.org/public-policy/patently-biotech/2013/12/innovation-act-passed-by-house#.

[35] Business Software Alliance, (2013), available at http://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Patents/JointCBMLetter091913.

[36] Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting, in 1 Innovation Policy and the Economy 119 (Adam B. Jaffe et al. eds., 2000).

[37] 在经济学中,有一个叫做“庇古税”的概念,即根据污染所造成的社会危害程度,对排污者相应地进行征税,通过针对性的税收来弥补排污者生产的私人成本和后续社会成本之间的差距,使二者最终达成平衡。这里,“庇古专利费”派的学者们,将专利蟑螂比作排污者,将滥用专利权所导致的经济损害比作污染所造成的危害,并就此以“庇古税”为模板,推衍出了具有异曲同工之妙的“庇古专利费”。

[38] Brian J. Love, An Empirical Study of Patent Litigation Timing: Could a Patent Term Reduction Decimate Trolls Without Harming Innovators?, 161 U. Pa. L. Rev. 1335 (2013).

[39] James Bessen & Brian J. Love, Make the Patent “Polluters” Pay: Using Pigovian Fees to Curb Patent Abuse, 4 Cal. L. Rev. 84, 87-88 (2013).

[40] James Bessen & Brian J. Love, Make the Patent “Polluters” Pay: Using Pigovian Fees to Curb Patent Abuse, 4 Cal. L. Rev. 84, 89 (2013).

[41] Gaétan de Rassenfosse & Bruno van Pottelsberghe, The Role of Fees in Patent Systems: Theory and Evidence, Intellectual Property Research Institute of Australia 6 (2010), available at http://www.ipria.org/publications/wp/2010/Working%20Paper%207_2010.pdf.

[42] James Bessen & Brian J. Love, Make the Patent “Polluters” Pay: Using Pigovian Fees to Curb Patent Abuse, 4 Cal. L. Rev. 84, 91 (2013).

[43] 有关《SHIELD法案》的介绍与分析,参见易继明:《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》,《法律科学》2014年第2期,页174, 179-181。

[44] 易继明:《禁止权利滥用原则在知识产权领域中的适用》,《中国法学》2013年第4期,页39, 48。

[45] 张晓薇:《滥用诉讼权利之比较研究》,《比较法研究》2004年第4期,页121, 124。

[46] 参见徐爱国:《英美法中“滥用法律诉讼”的侵权责任》,《法学家》2000年第2期,页117, 120-121。

[47] 关于NPE和PAE的定义,参见刘斌强:《NPEs:反垄断面临的挑战》,《科技与法律》2013年第4期,页14, 14-15。

[48] 这一概念,先由圣克拉拉大学法学院柯琳·简(Colleen Chien)提出,以加强对NPE的具体分析。后来,2011年美国联邦贸易委员会在其正式报告中沿引之后,一直被官方报告中使用。

[49] 参见易继明:《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》,《法律科学》2014年第2期,页174, 175。

[50] 参见《美国专利法》,易继明译,北京:知识产权出版社2013年1月第1版,页111-112。

[51] 参见周翠:《现代民事诉讼义务体系的构建——以法官与当事人在事实阐明上的责任承担为中心》,《法学家》2012年第3期,页119, 120-121。

[52] See Thomas Ewing & Robin Feldman, The Giants Among US, 1 STAN. TECH. L. REV. 1, 1-61 (2012), available at http://stlr.stanford.edu/pdf/feldman-giants-among-us.pdf.

[53] RPX的数据显示,AT&T在2013年遭遇相关诉讼54起,平均每周1起还多。谷歌遭遇43起,Verizon遭遇42起,苹果遭遇41起,三星和亚马逊均遭遇39起,戴尔和索尼均遭遇34起,华为遭遇32起,黑莓遭遇31起。这10家公司,至少每12天就会被专利蟑螂起诉1次。参见腾讯网:《华为成为去年“专利流氓”十大目标之一》,《知识产权竞争动态》2014年第5期(总第92期),页26, 26-27。

[54] International Trade Commission, Office of Unfair Import Investigations No. 337-TA-850, (last visited Apr. 05, 2014), available at http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/56ff5fbca63b069e852565460078c0ae/6be37d97a60a394785257a2a0054ad8f?OpenDocument&Highlight=0,flashpoint.

[55] 参见《中国知识产权报》报道:《中兴通讯为何两胜“337调查”案》,《中国知识产权研究会通讯》2014年第5期(总第105期),2014年3月25日,页26, 26-27。

[56] International Trade Commission, Office of Unfair Import Investigations No. 337-TA-800, (last visited Apr. 05, 2014), available at http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/56ff5fbca63b069e852565460078c0ae/990e4de93330ffc2852578fb00707bab?OpenDocument&Highlight=0,interdigital.

[57] International Trade Commission, Office of Unfair Import Investigations No. 337-TA-853, (last visited Apr. 05, 2014), available at http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/56ff5fbca63b069e852565460078c0ae/7fb713b22bca934585257a63007775c4?OpenDocument.

[58] 目前,国家工商管理总局正在拟定《工商行政管理机关关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》和制定《关于知识产权领域反垄断执法的指南》。相关内容,参见任爱荣:《滥用知识产权排除、限制竞争行为规制的初步探索》,《科技与法律》2013年第4期,页1, 2-3。

[59] 参见任爱荣:《滥用知识产权排除、限制竞争行为规制的初步探索》,《科技与法律》2013年第4期,页1, 3。

[60] 参见卞辉:《知识产权恶意诉讼的程序法应对》,《电子知识产权》2009年第10期,页61, 65。

[61] 参见马治国、张小号:《知识产权恶意诉讼的认定及其民法规制》,《电子知识产权》2008年第6期,页45, 45-46。

[62] 参见卞辉:《知识产权恶意诉讼的程序法应对》,《电子知识产权》2009年第10期,页61, 64。

[63] 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,北京:人民出版社2013年11月第1版,页14-15。

[64] Office of the Press Secretary, President Barack Obama’s State of the Union Address, The White House, (Jan. 28, 2014), available at http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack-obamas-state-union-address.