【编者按】 经过计量经济学的实证分析得出,自2000年以来,有效发明专利对我国医药产业经济发展起到了积极促进作用。但是,1995-2012年,医药制造业企业的总利润与有效发明专利数之间存在着倒U性趋势关系,亦即当经济规模和专利数量发展到一定数值时,我国医药制造业专利对企业利润促进作用达到极限,并呈现减弱趋势。我国医药制造业专利饱和现象出现在2000年之后的化学制造领域。这一饱和现象不仅涉及到企业自主创新效率和研发经费投入产出率问题,也关系到相关政策设计问题。本文尝试研究专利饱和现象的原因和机理,并提出对策建议。

专利制度是市场经济核心制度之一,有效地鼓励社会对发明创造投入,以法律形式缩短了个体与社会之间利益距离,在经济社会发展史上产生了不可磨灭的发动机作用,对中国改革开放以来的经济建设具有重要意义。

一、专利有效地促进了我国医药制造业的经济发展

一般而言,“专利强度”是某一行业专利量和就业量的比值。中国医药制造业专利强度位于37个产业第6位,属于专利密集型产业。深入分析1995-2012年我国医药制造业专利授权量增长和主营业收入、利润增长关联关系,得出如下结论:

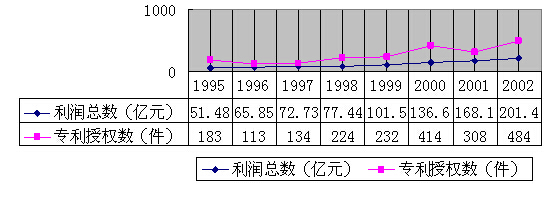

一是,1995-2002年,我国医药制造业专利授权量增长与利润增长显著正相关。通过分析全国医药制造业1995年至2002年的利润总数与专利授权数情况(见图1),发现企业利润总额的增长与企业授权专利数的增加基本保持一致。用SPSS统计软件进行相关性分析,结果显示企业利润的创造与授权专利之间具有显著的相关性(P<0.01)。

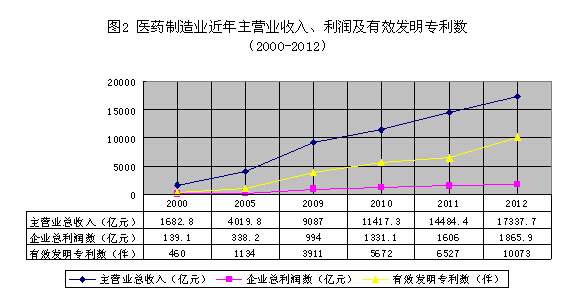

二是,2002-2012年,我国医药制造业专利授权量增长与主营业收入、利润增长显著正相关。通过收集2000年至2012年间医药制造业的主营业收入、利润和有效专利数(图2),分析得知,我国医药制造业的主营收入近年来以平均20%的速度增长,有效发明专利数也以近15%的速度增长。利用SPSS软件进行相关性分析,结果显示无论是主营业收入还是利润都与有效专利数之间具有显著的相关性(P<0.01)。说明医药制造业的有效发明专利对该行业的主营业收入和利润的创造具有积极的促进作用。

二、我国医药制造业呈现出专利“饱和现象”

对1995-2012年我国医药制造业年度利润总额与授权专利总数的比值进行分析,可以看出我国医药制造业存在明显的专利“饱和现象”,具体如下:

(一)1995-2012年企业总利润与有效发明专利数之间存在着倒U性趋势关系

分析1995-2012年企业的总利润与有效发明专利数之间的关系,发现1995-1999年、2000-2012年的情况存在较大差异:

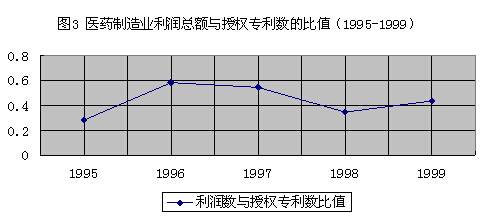

一是,1995-1999年,单件授权专利对应的企业利润数在不断增长。如果将医药制造业各年度的利润总额与授权专利总数进行比值分析(见图3),我们会发现比值线有上升趋势,尤其在1996年和1999年,说明在1995年至1999年,单件授权专利所对应的企业利润数在不断增长。

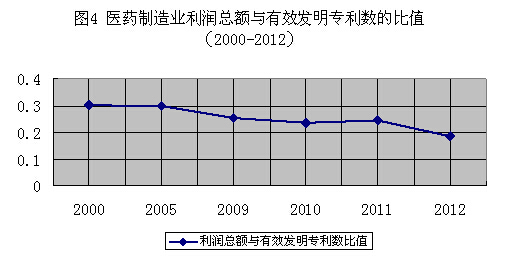

二是,2000-2012年,单件授权专利对应的企业利润数在不断下降。对2000年至2012年医药制造业的利润总数与有效发明专利数进行比值分析,发现单件有效发明专利所对应的利润额呈下降趋势,即自1999年以后,有效发明专利对企业总利润的促进作用不但趋于平衡,并且有下降趋势(见图4)。

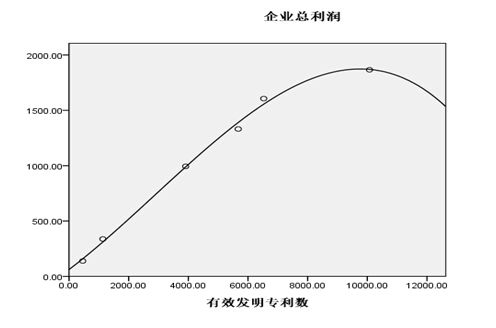

三是,1995-2012年,企业总利润与有效发明专利数之间存在着倒U性趋势关系。我们采用SPSS相关性分析后,结果发现(见图5),企业利润与有效发明数之间仍然具有明显的相关性(P﹤0.01)。其拟合方程式为:Y=61.976+0.205 *x+1.513e-5*x2-1.750e-9* x3。但企业的总利润与有效发明专利数之间存在着倒U性趋势关系,说明随着有效发明专利数的增加,企业的利润总数呈现先上升再下降的趋势。上述分析说明,虽然有效专利对企业经济发展有着促进作用,但随着整个行业规模的发展和有效专利数量的增加,有效发明专利对企业利润获得的促进作用达到极限,并呈现减弱趋势。

(二)我国医药制造业专利饱和现象出现在2000年之后的化学制造领域

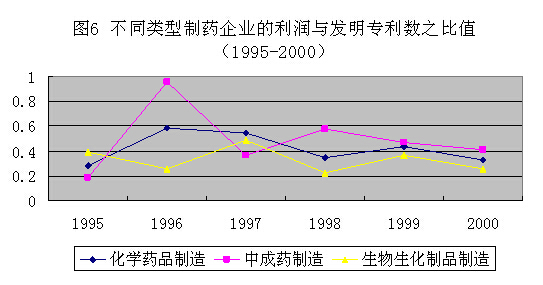

为了深入分析该问题,将医药制造业划分为化学制药、中药制造和生物制药三种类型进行单独分析,并将各种类型制药企业在1995年至2000年的年度利润数与企业的发明专利数进行比值分析(见图6)。研究发现,虽然三种类型的制药企业的比值排列(单件发明专利所对应的利润数)顺序为中成药制造、化学制药和生物制药,但三个比值之间位差不大。也就是说,三种类型的制药企业中,发明专利数对企业利润创造的促进作用基本一致,且保持在一个均衡的水平。说明在2000年前,我国医药制造业尚没有出现专利“饱和现象”。

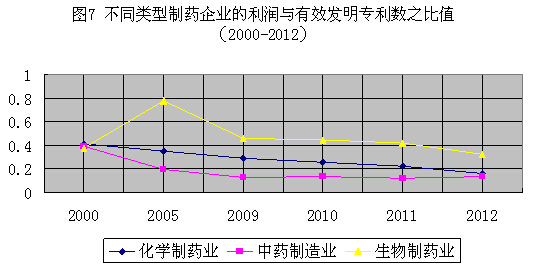

如果进一步对2000年至2012年化学制药、中药制造和生物制药三种类型制药企业的年度利润数与企业的有效发明专利数进行比值分析(见图7),我们发现:

自2000年开始,生物制药企业和中药制造业的利润数与有效发明专利数的比值总体上保持平行,说明我国生物制药和中药制造领域的专利技术仍然对企业利润的促进作用比较大,有待于我国医药制造业的进一步挖掘。但化学制药的利润数与有效发明专利数的比值总体上则呈下降趋势,说明化学制药领域专利技术的市场效力逐渐低下,这显然与我国化学制药主要是仿制为主、专利多为外围技术、市场竞争愈趋激烈的实际情况比较相符。可见,我国医药制造业之所以产生专利“饱和现象”,主要的影响来自于化学制造企业,中药制造和生物制药虽然在数字上略有下降,但还没有形成趋势。

三、其他行业的某些技术领域也有专利“饱和现象”

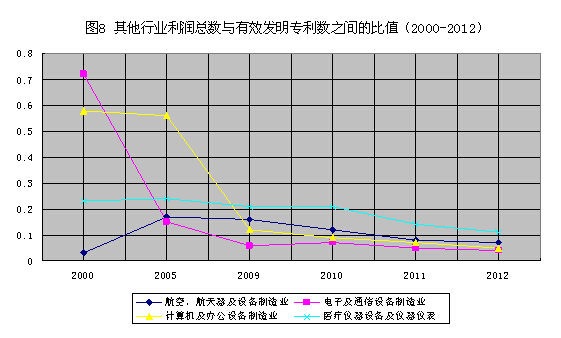

为了验证我国其他高技术产业领域是否存在专利“饱和现象”,我们又选择了航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造行业进行数据分析,将每个行业2000年至2012年的利润总数与有效发明专利数进行比值(图8),同样发现自2005年之后,单件有效发明专利数所对应的本行业的利润总额数呈平衡甚至下降趋势,说明在2005年后,企业的有效发明专利对本行业利润创造的促进作用有可能在减弱。

但是,和医药制造业一样,如果我们将上述每个行业进行细分,也会发现并不是所有的技术领域都存在专利“饱和现象”,其中的一些技术领域如通信终端设备制造和雷达及配套设备制造等的发明专利仍然表现出强劲的促进企业利润创造作用。

四、专利“饱和现象”可能带来的影响

虽然专利技术对医药企业经济的发展起到勿容置疑的促进作用,尤其在我国实行专利制度的早期和中期,但是当一个行业的规模和拥有专利技术的数量达到一定数值时,单件专利给企业带来的利润将可能趋于稳定,专利技术促进经济发展的作用会有所减弱,形成经济学上的边际效益递减,我们把这种现象称之为专利“饱和现象”。其会带来如下影响。

(一)影响医药制造业技术主导性地位

医药制造业等工业属于高技术产业,但是从我国医药制造业逐步递增年利润和所对应发明专利数量看,发明专利并没有显示出其高科技含量市场价值,目前高技术产业一定已经产生了影响整个产业盈利能力的其他路径(如抢先仿制、市场促销、进入医保等),并且排斥专利所应当具有的地位。

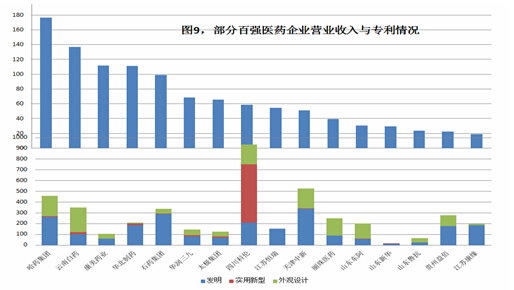

我们从2013年7月17日中国医药工业信息中心发布的《2012年度中国医药工业百强榜》中选择有代表性的企业,对部分百强企业的主营业务收入与该企业所拥有的专利进行对比分析(见图9),发现16家百强医药企业虽然都拥有相当数量的专利,但其营业收入与专利数量和类型之间没有明显的关联性和规律性。虽然影响医药企业主营业务收入的因素有多种,但专利技术是医药企业核心竞争力的应有地位受到一定程度的影响。

(二)增加医药企业研发经费机会成本

经济学认为,所有投资者的共同目的是为了获得尽可能高的投资收益率,而选择合适项目并投入恰当资金是获得高收益的保障。从理论上来说,研发资本的投入是提高医药制造业生产力的有效方法,而专利的“饱和现象”使得单件有效发明专利所对应的利润逐渐下降,也就是意味着企业投入研发资金的回报率将逐渐下降,投入该技术领域的研发经费的机会成本也将逐步上升。

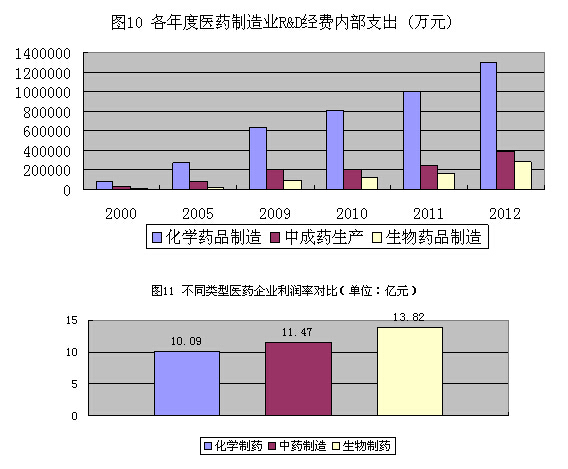

研究发现,自2000年至2012年,我国化学制药的R&D经费内部支出逐年增高(见图10),但与之相反,化学制药在2012年的利润率低于生物制药和中药制造。(见图11)。

据《中国高技术产业统计年鉴-2013》统计,中国医药制造业的R&D经费占工业总产值比例只有1.6,远远低于美国的23.63和日本的16.4。中国医药制造业的研发资金非常有限,如何避免专利“饱和现象”的出现,用有限的研发资金去获得更大的市场收益,是中国医药企业和其他高技术企业必须面对的问题。

五、可能的原因及解决思路

我国医药制造业产生专利“饱和”现象的原因可能有四个:一是医药市场盈利空间在一定时间内具有总体限制性, 使得专利技术对经济的撬动作用受到制约;二是同一技术领域相同或等同专利权间的相互拮抗,降低了专利对经济的促进作用,或者同一个产品中的技术被不同专利权人拥有,从而相互牵制;三是近年来,我国化学制药等技术领域的专利严重缺乏革命性发明,部分专利申请质量可能有所降低;四是企业在专利研发前,对该项技术的先进性、经济可行性、政策适应性以及市场前景等可能论证不够,使得一些专利成为难以消化的技术。基于此建议:

一是,尊重技术创新和产业经济发展内在规律性。在经济发展到一定规模后,应防止企业在同一时间内、同一技术领域投入太多的研发经费,避免在某一行业中出现专利“饱和现象”,提高技术研发经费的投入产出比。

二是,鼓励建立专利联盟以减轻相同技术领域专利拮抗效应。鼓励大中型企业共同设立专利技术联盟,充分发挥行业协会的作用,努力减轻相同技术领域的专利拮抗效应,避免或延缓专利“饱和现象”的出现,充分释放专利技术促进经济发展的应有作用。充分挖掘行业内专利文献数据,引导企业关注专利的技术先进性和未来的经济价值,科学合理地选择投资领域,及时打破专利“饱和现象”及负面效应,充分发挥专利技术在市场竞争中的应有价值。

三是,谨慎看待专利数量,促使专利回归到潜在经济价值的本位。有选择地提高某些技术领域的专利审查标准,抑制研发经费在该技术领域的投入。谨慎出台与专利数量相关联的政策,阻止低水平重复研究和低质量专利申请的产生。

当前,我国已经成为仅次于美国的世界第二大经济体,经济规模和科技发展快速增长,发明专利申请量于2011年首次位居世界第一位。因而,我国政府部门、知识产权学术界和企业界应重视并尽早深入研究专利“饱和现象”的原因和机理,前瞻性地研究制定相应的对策,引导我国高技术产业的科学发展方向,保障我国经济和科技的可持续发展。(同济大学法学院/知识产权学院 宋晓亭)

本文仅代表研究基地专家观点,未经许可,不得转载。