|

【编者按】 2016年10月25日,欧洲专利局(EPO)和欧盟知识产权局(EUIPO)发布了《知识产权密集型产业及其在欧盟的经济表现》报告(以下简称《报告》),《报告》就2011至2013年欧盟范围内商标、专利、外观设计、版权、地理标志和植物品种权等六项知识产权密集型产业的认定及其对欧盟国内生产总值、就业、薪资和贸易的贡献作了详细分析,进而评估了知识产权密集型产业对欧盟经济的贡献。本期信息速递对《报告》进行介绍,从而为我国知识产权密集型产业的统计及其贡献度分析提供参考。

受美国影响,欧洲专利局(EPO)和欧盟知识产权局(EUIPO)也对知识产权密集型产业对欧盟经济的贡献进行研究,以反映欧盟成员国知识产权密集型产业发展的特点,分析知识产权密集型产业对促进欧盟经济繁荣、提高欧盟竞争力的影响,并为成员国的政策制定者提供决策的依据。2013年9月, EPO和EUIPO联合发布了第一份《知识产权密集型产业对欧盟经济及就业的贡献》 报告,该报告对2008至2010年间知识产权密集型产业对欧盟经济的总体影响进行了量化和评估。2016年10月25日,EPO和EUIPO发布第二份《知识产权密集型产业及其在欧盟的经济表现》,对第一份研究报告的数据进行了更新,增加了克罗地亚的数据,并且新增了植物品种权(Community plant variety right,以下简称CPVR)对欧盟经济影响的数据分析。这次研究结果再次表明,知识产权密集型产业对国内生产总值(以下简称GDP),就业和贸易的贡献非常大。

1、认定商标密集型产业的方法

第一步:计算商标绝对强度。商标绝对强度是指EUIPO为每个行业保护的商标总数。以EUIPO的数据为起点,过滤出2004年1月1日至2008年12月31日之间提交申请的数据,选择至少有一个申请人位于欧盟成员国并成功获得注册的申请。然后汇总数据集中存在的每个NACE行业代码的分数计数,计算出由至少有一个在欧盟拥有住所的申请人在此期间注册的商标申请总数。最后计算出商标的绝对强度。

2、认定专利密集型产业的方法

认定专利密集型产业分为三个步骤:首先,计算出“欧洲专利公约”(EPC)为每个行业保护的专利总数,称之为绝对强度,其以世界专利统计数据库 为起点,经过对数据的过滤和匹配,计算数据集中存在的每个唯一NACE行业代码的分数计数,从而得出专利绝对强度;其次,从欧盟统计局SBS表提取2008-2010年欧盟每个行业的就业数据,专利相对强度是指分配给某个行业的授权专利数量除以该行业的总就业数量,其表示为每1000名雇员的专利数量;最后,计算出每1000名雇员的专利总体平均价值后,将其与专利相对强度相比较,每1000名雇员的专利数量高于总体平均值的行业即为专利密集型产业。

3、认定版权密集型产业的方法

由于版权未注册,因此不能像商标,专利和外观设计一样计算版权的知识产权强度。与2013年的研究相比,本次研究调整了版权密集型产业的定义和范围。本研究包括WIPO确定的三类行业:核心版权产业、相互依赖的版权产业和高于20%的部分版权产业(其增加值的20%以上可归因于版权相关活动的产业)。然而,文化教育、艺术创作等12个行业没有就业数据。为此,EPO将法国、德国、西班牙和英国这4个国家的就业和经济附加值进行比较,得出一个可以合理地假定为欧盟整体的数值。

4、地理标志密集型产业的认定方法

为确定地理标志密集型产业的种类,首先按产品和成员国计算GI产品的数量和销售额,然后按国家和产品计算的因子通过将GI的销售额除以总产品(GI +非GI)的营业额来计算地理标志占据的行业销售的百分比。最后将该比率应用于就业和增加值数据,以确定哪些行业属于地理标志密集型产业。

5、植物品种权密集型产业的认定方法

《报告》对2004-2012年期间CPVO注册的植物品种数据进行筛选和过滤,再与全球企业信息(ORBIS)数据库相匹配,以确定申请人所在行业,将有效数据与NACE代码匹配。农业和园艺部门是CPVR的主要用户,由于欧盟统计局对这些部门提供的就业数据不够详细,因此必须制定确定这些部门CPVR强度的替代办法。因此,CPVO计算出每种作物覆盖的每1000公顷的CPVR应用的平均值,每千公顷CPVR使用量最高的作物与欧洲理事会(European Council)第1242/2008号条例号条例所规定的农业部门相匹配,建立农业持有的社区类型,以此来认定植物品种权密集型产业。

(二)知识产权密集型产业的具体统计

《报告》共认定了342个知识产权密集型产业。《报告》表明,在615个NACE类别中,有449个行业在2004-2008年期间成功申请了专利,其中的140个行业是专利密集型行业,即每1000名员工的平均专利数量超过总体平均数(0.69)。在排名前20的专利密集型产业名单中,制造业(第二产业)占据16个。

在本次《报告》中,共501个行业使用了商标,其中277个是商标密集型产业。其中知识产权及类似产品的租赁行业(受版权保护的作品除外)每1000员工使用的商标数量为212.22,位居第一位,远远多于其他产业。在前20名商标密集型产业名单中,制造业占有13个。有470个行业使用外观设计,其中165个是外观设计密集型产业,其也主要在制造业部门。版权密集型产业包括报纸出版等78个,地理标志密集型产业包括葡萄酒制造等4个行业,植物品种权密集型产业包括园艺等6个行业(如图1所示)。

值得注意的是,有些行业重叠使用知识产权。在所有的知识产权密集型产业中,有69个行业是专利、商标和设计密集型产业,56个商标和设外观计密集型产业,33个商标和专利密集型产业,27个商标和版权密集型产业。有些行业只集中使用一种知识产权。有62个行业只是商标密集型产业,15个只是专利密集型产业,11个只是设计密集型产业,28个只是版权密集型产业,1个地理标志密集型产业和1个行植物品种权密集型产业。

三、知识产权密集型产业对欧盟经济贡献的分析

《报告》着重分析了知识产权密集型产业对欧盟就业、GDP、贸易和薪资的贡献,介绍了欧盟层面各成员国的具体情况和单一市场的知识产权和创造的就业机会,并对减缓气候变暖技术密集型产业对欧盟经济的表现作了专门分析。

《报告》表明,共约2.16亿人在欧盟内工作,而知识产权密集型产业的直接就业人数为6000多万,占总就业人数的28%。这些就业机会中有21%在商标密集型产业,外观设计12%、专利10%、版权5%,植物品种权和地理标志密集型产业的就业人数较少。除此之外,知识产权密集型产业还创造了2200万个间接就业岗位,即欧盟所有就业机会的38%以上由知识产权密集型产业直接或间接贡献(如图2和表1所示)。

在本研究确定的342个知识产权密集型产业中,图3中的20个行业的就业人数为2000万,占总就业人数的33%,就业人数较多的行业主要为专利密集型和商标密集型产业。

图3: 2011-2013年知识产权密集型产业平均就业人数前20的行业

(二)国内生产总值

图4中的20个行业占知识产权密集型产业GDP的50%,其中“自有或租赁房地产的租赁和运营”占所有知识产权密集型产业的24%。

(三)贸易

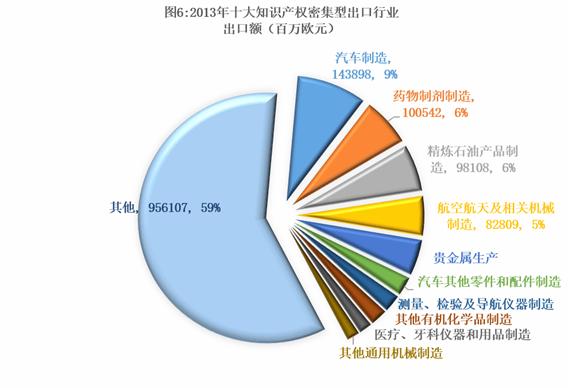

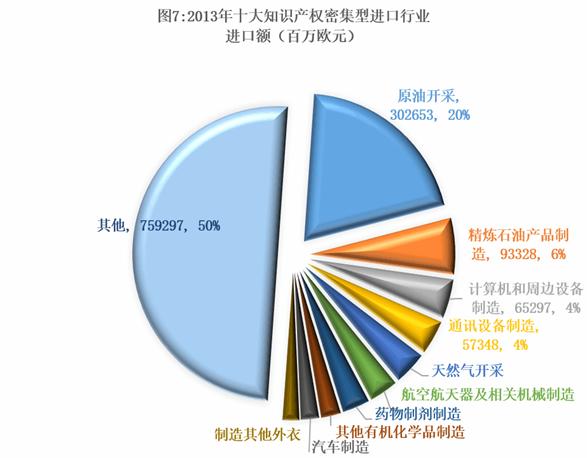

评估知识产权密集型产业贡献的第三个经济指标是的对外贸易。《报告》根据2013年的数据总结了知识产权密集型产业业对外贸易平均水平。如图5所示,2013年欧盟知识产权密集型产业的产品的出口额为1605516百万欧元,占贸易总额的93%;进口额为1509099百万欧元,占贸易总额的86%。

《报告》表明,知识产权密集型产业的报酬高于非知识产权密集型产业。如表3所示,知识产权密集型产业的平均每周补偿为776欧元,而非知识产权密集型行业为530欧元,相差46%。 这种“工资溢价”在地理标志密集型产业中为31%,在设计密集型产业中为38%,在商标密集型产业中为48%,在版权密集型产业中为64%,在专利密集型产业中为69%。

《报告》显示,2011至2013年间欧盟专利密集型产业的平均就业人数为2200万,占总就业人数的10.3%,平均增加GDP为2亿欧元,占GDP总量的15.2%。德国作为欧盟最大的经济体,其专利密集型的就业人数为600万,占其就业人数的15.1%,其经济附加值为为5990亿欧元,占德国GDP的21.7%。这反映了德国经济中制造业(占专利密集型行业)的比例较高。

在商标密集型产业中,就业人数高于平均水平的包括保加利亚等11个国家。在外观设计密集型产业中,奥地利等15个国家的平均就业和GDP高于欧盟平均水平。欧盟版权密集型行业的总就业人数为1,160万人,占总数的5.4%,这些行业占欧盟GDP的6.8%。地理标志密集型产业在就业或GDP中的比例在欧盟的平均值分别为0.2%和0.1%,其主要集中在法国等6个国家。欧盟植物品种权密集型产业总就业人数为100万,占总数的0.5%,荷兰等9个国家的植物品种权密集型产业的就业人数和GDP超过欧盟平均水平。

在欧盟层面,知识产权密集型产业贡献了就业的27.8%、GDP的42.3%。奥地利等12个国家的知识产权密集型产业就业份额高于欧盟平均水平,保加利亚等14个国家的知识产权密集型产业的GDP贡献高于欧盟平均水平。

(六)单一市场的知识产权和创造的就业机会

《报告》按照商标、专利、外观设计和植物品种申请的来源国列出的欧盟各成员国2011-2013年的平均申请量表格,通过检查每个成员国在其他成员国或欧盟以外地区的创造程度,进一步说明了单一市场创造就业机会的模式。

根据统计,2011-2013年,匈牙利等5个成员国中超过30%的知识产权密集型就业机会由国外创造;在欧盟以外的公司创造的知识产权密集型产业就业比例最高的国家是爱尔兰,占到22%。因此,欧盟成员国之间创造了大量的就业机会,而且欧盟和非欧盟国家之间在一定程度上也创造了就业机会。但是,在欧盟最大的经济体中,绝大多数知识产权密集型产业的就业机会产生在国内:比如英国有75%知识产权密集型产业的就业机会由国内企业创造,法国81%,德国84%,西班牙83%,意大利90%。

(七)减缓气候变暖技术

欧洲是在减缓气候变暖技术(Climate Change Mitigation Technologies,以下简称 CCMT)领域发明非常活跃的主要地区之一。到2013年,CCMT专利申请在欧洲申请人的整体专利申请中的份额已经增加到9%以上。《报告》认定了CCMT密集型产业,并分析了其经济特征。

(二)加强我国商标等知识产权密集型产业研究

我国国家知识产权局和版权局分别发布了专利和版权密集型产业的研究报告,评估了专利和版权密集型产业对我国GDP、就业和贸易的贡献。但是至今为止,我国对商标、地理标志、集成电路布图设计和植物新品种等密集型产业未给予充分重视。但不可否认,这些知识产权密集型产业特别是商标密集型产业对我国经济和就业起着极大的推动作用。

为此,有关部门要加强对我国商标、地理标志、集成电路布图设计和植物新品种密集型产业的研究,制定相应的知识产权密集型产业的认定方法和标准,分析这些知识产权密集型产业的企业结构、规模、分布等特点,细化知识产权密集型产业对我国GDP、就业、贸易的影响等指标,评估知识产权产业在我国经济发展中的作用,以此来剖析和了解我国知识产权密集型产业发展过程中存在的问题和不足,引导创新资源向符合国家战略需求的产业集聚。

(三)细化我国知识产权密集型产业的研究方法

国已经开始了专利和版权密集型产业对经济贡献的研究,比如国家版权局发布的《中国版权产业的经济贡献报告》,其根据WIPO于2003年发布的《版权指南》 对中国版权产业进行认定和经济指标的分析。在对我国知识产权密集型产业进行认定和分析时,必须遵循科学、合理的标准和方法。在参照欧美经验的基础上制定适合我国现阶段国情的知识产权密集型产业的认定方法和标准,汇总商标局等主管部门的相关数据,选择特定指标,计算知识产权密集型产业的密集度,量化知识产权密集型产业对我国经济的贡献。知识产权密集度不仅是数量密集,更重要的是制度依赖,知识产权密集型产业的实质是高度依赖知识产权制度的产业集群。 科学合理地划分知识产权密集型产业,不仅是拉动我国企业知识产权综合能力提升的引擎,也是检验我国知识产权制度实施成效的标尺。(中南财经政法大学知识产权研究中心 李青文供稿,詹映、郭雨洒审校)

本文仅代表研究基地专家观点,未经许可,不得转载。

【注释】

[1] 英文全称:“Intellectual Property Rights Intensive Industries: Contribution to Economic Performance and Employment in the European Union”。 [2] 原文来源:http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/419858BEA3CFDD08C12580560035B7B0 [3] 全称是“Community Plant Variety Office”(欧盟植物品种局)。

[4] 原文:“IPR-intensive industries are defined as those having an above-average use of IPR per employee, as compared with other IPR-using industries. As is shown in Chapters 6 and 7, these industries are concentrated inmanufacturing, technology and business services sectors.”

[5] 其将总体经济活动分为22个部分,进一步细分为88个部门(通常称为2个部门数字水平),272组(3位数水平)和615组(4位数水平)。 [6] Worldwide Patent Statistical Database (EPO)2011年10月版。

[7] 原标题为“Intellectual Property and the U.S. Economy: 2016 Update”,原文参见:https://www.uspto.gov/sites/ default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf。 [8] 国家知识产权局:《中国专利密集型产业主要统计数据报告(2015)》。

[9] 全称是《版权相关产业的经济贡献调研指南》(Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-based Industries)。

[10] 李黎明:“知识产权密集型产业测算:欧美经验与中国路径”,载《科技进步与对策》2016年第14期。 |