1.近五年国内专利职务申请状况

纵观1985年实施专利法以来的专利申请统计数据,国外来华申请中95%以上为职务申请,而国内的职务申请仅占总量的三分之一左右。近年来,职务申请因其科研投入大、研发目标明确、实施率较高等特点,愈来愈受到重视,职务申请在数量及构成上的劣势有了较大改观。

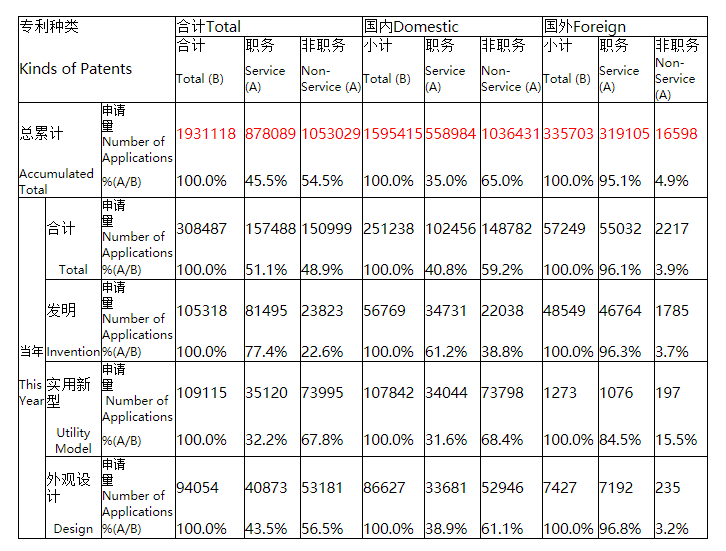

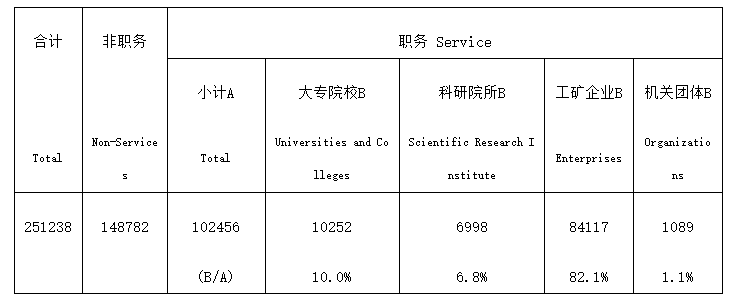

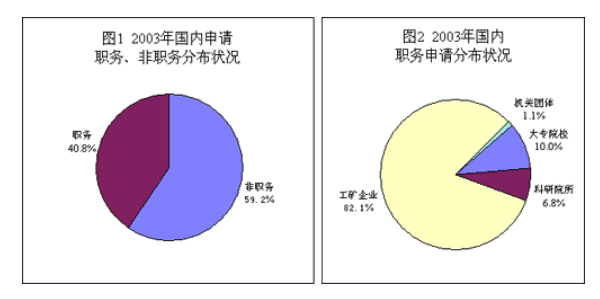

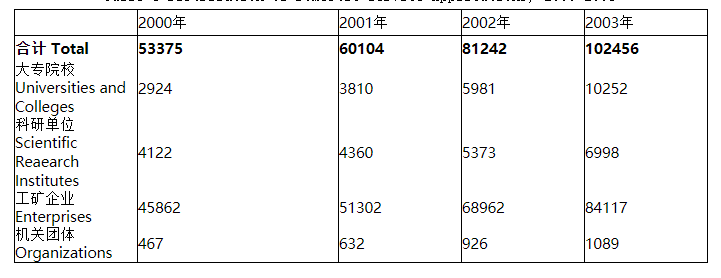

2003年国家知识产权局受理的251,238件国内专利申请中,职务申请占四成(102,456件),维持了1999年以来的持续增长趋势。三种专利中,发明专利的职务申请近五年来年均增长55.1%,2003年达到34,731件,占当年国内发明申请总量的61.2 %;实用新型和外观设计专利的职务申请近五年的年均增长率分别为24.7%和17.1%, 2003年分别达到34,044件和33,681件,占当年实用新型和外观设计专利总量的31.6%和38.9%。

从国内职务申请的构成来看,企业申请所占份额最大,占职务申请总量的八成以上,余下份额基本上由高校和科研院所平分1 。近五年来,企业专利职务申请数量增长最多,增量达5万件,年均增长率达到2 6.7%,三种专利对增量的贡献率分别为发明专利35.7%、实用新型专利34.0%、外观设计专利30.3%。高校专利职务申请的增长速度最快,达到年均55.2%,五年增长8,483件,其中发明专利申请增量占到79.2%。科研院所的年均增长率为23.1%,五年增长3,950件,发明专利申请增量占到83.5%。

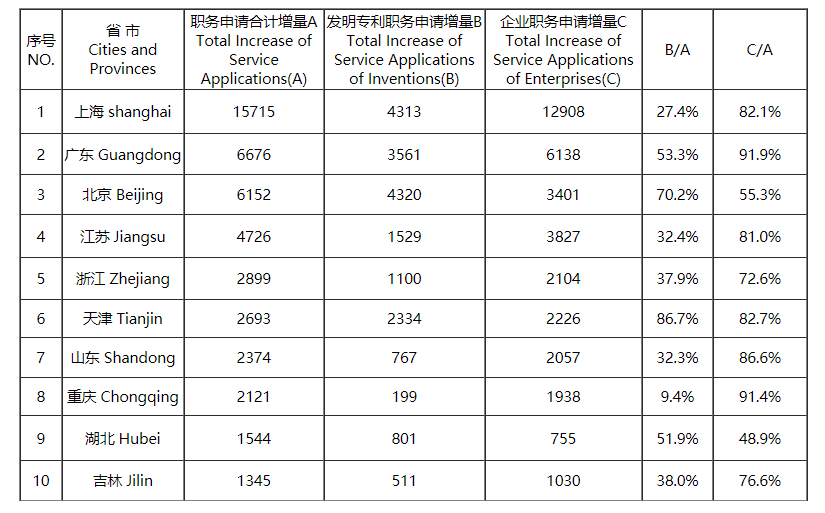

国内职务申请分地区来看,近五年专利职务申请增长快、增幅大的多集中在经济较发达地区(见表1)。

表1 专利职务申请增量排前十位的省市 (1999—2003)

(1)上海的专利职务申请增量最大,五年增长了近1.6万件,其中发明专利增长了4,000 余件;为增量贡献最大的是外观设计专利申请,达8,397件。(2)广东五年中增长的6,676 件专利职务申请中,发明专利占到半数以上;企业申请占总增量的比重在各省市中最大,达91.9%。(3)北京的专利职务申请中,发明专利申请的增长在各省市中最大,达 4,320件,对总增量的影响超过70%。

2.专利申请状况

2003年,我局共受理三种专利申请308,487件,比上年的252,631件,增长了55,856件,增长率为22.1%。

截至2003年12月31日,我局已累计受理专利申请1,931,118件。其中国内专利申请为1,595,415件,占专利申请总量的82.6%;国外专利申请为335,703件,占专利申请总量的17.4%。

自1994年我国正式成为PCT成员国起,截至2003年12月31日,我局共收到国际申请5,537件;收到国际申请检索本5,418件,完成国际检索报告4,936件;收到国际初步审查要求书2,990件,完成国际初步审查报告2,425件;进入中国国内阶段的国际申请:发明125,547件,实用新型220件。在2003年共收到国际申请1,165件;收到国际申请检索本1,198件,完成国际检索报告1,169件;收到国际初步审查要求书708件,完成国际初步审查报告656件;进入中国国内阶段的国际申请:发明24,516件,实用新型192 件。

2003年专利申请的特点是:(1)从三种专利申请的数量来看,发明、实用新型专利申请均突破十万件:发明专利申请105,318件,比上年的80,232件,增长31.3%;实用新型专利申请109,115件,比上年的93,139件,增长17.2%。专利申请形成“三分天下” 格局,三种专利占总量的比例分别为:发明34.1%、实用新型35.4%、外观设计30.5%。(2)从国内、外的构成来看,国内虽仍以实用新型、外观设计专利申请为主,但发明专利所占比重有所增加,达22.6%;国外申请以发明专利为主,占到84.8%。(3)从三种专利的国内外构成来看,发明专利国内申请56,769件,国外申请48,549件,八年来国内数量首次超过国外。我国自1994年成为PCT成员国以来,国外发明专利申请剧增,国内发明专利申请一直处于下风。2003年这一局面得到扭转。实用新型和外观设计的国内申请所占比重(92%以上)与往年相比变化不大。

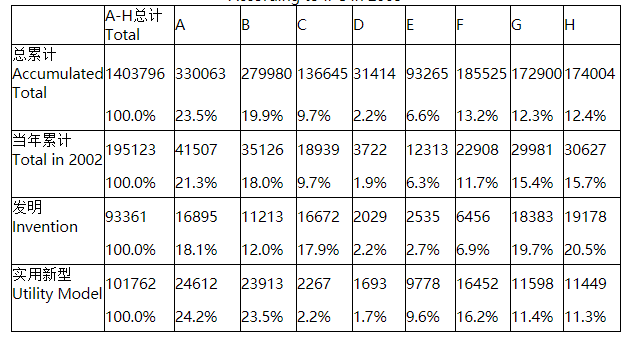

表1 2003年国内外三种专利申请按职务、非职务分别统计

Table 1 Applications for Three Kinds of Patents According to Service and Non-Service in 2003

2 2003年国内职务、非职务申请分布状况

Table 2 Distribution of Domestic Non-Service and Service Applications, 2003

表3 2000-2003年国内职务申请分布情况

Table 3 Distribution of Domestic Service Applications, 2000-2003

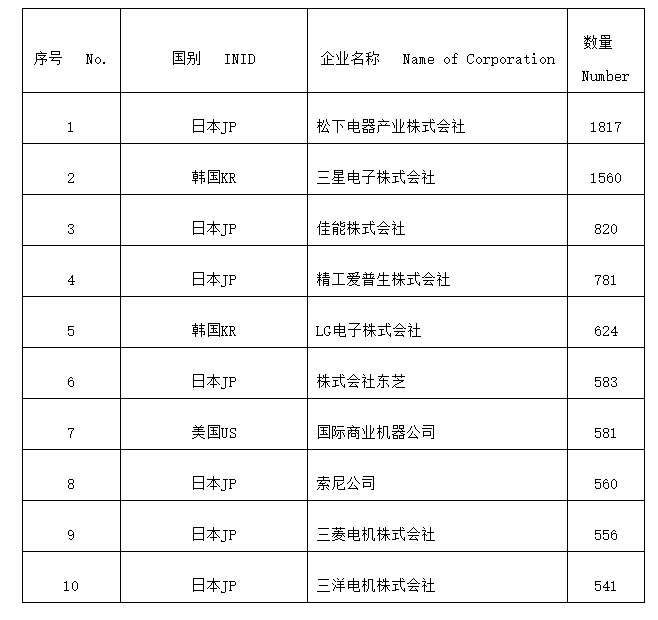

表4 2003年申请量居前十位的国外公司企业

Table 4 Top Ten Foreign Corporations According to Their Applications in 2003

表5 2003年国内申请量居前十位的大专院校

Table 5 Top Ten Domestic Universities and Colleges According to Their Applications in 2003

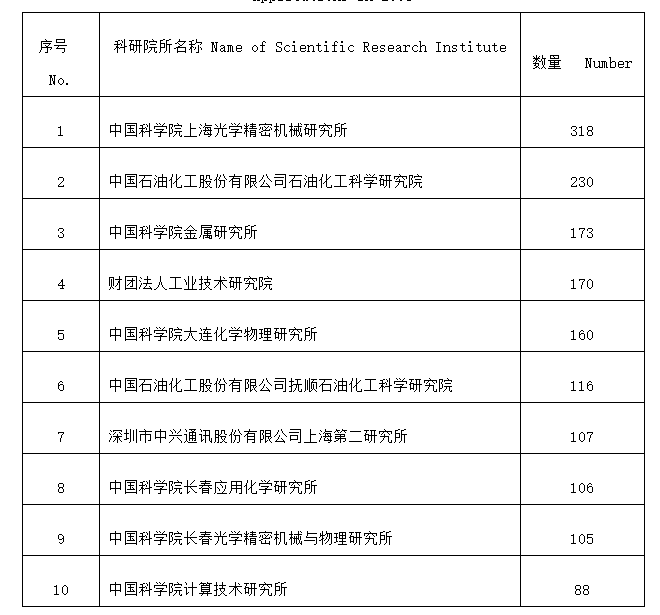

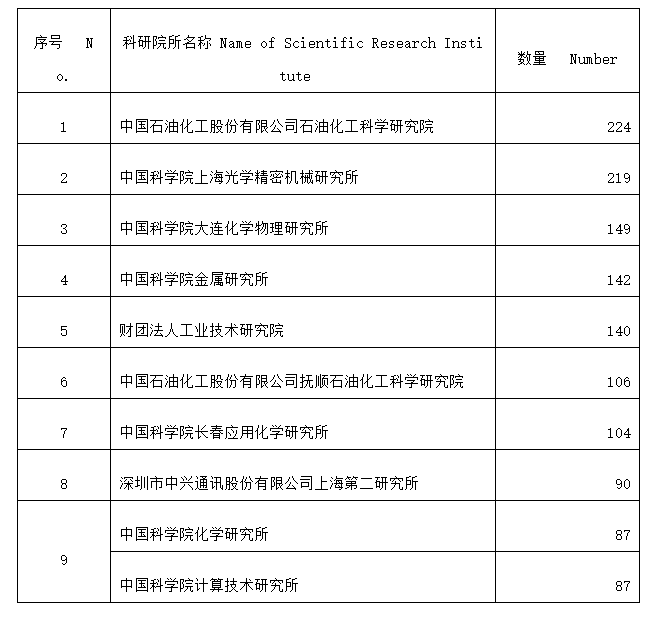

表6 2003年国内申请量居前十位的科研院所

Table 6 Top Ten Domestic Scientific Research Institutes According to Their Applications in 2003

表7 2003年国内申请量居前十位的企业

Table 7 Top Ten Domestic Enterprises According to Their Applications in 2003

表8 2003年发明专利申请量居前十位的国外公司企业

Table 8 Top Ten Foreign Corporations According to Their Applications of Invention in 2003

表9 2003年国内发明专利申请量居前十位的大专院校

Table 9 Top Ten Domestic Universities and Colleges According to Their Applications of Invention in 2003

表10 2003年国内发明专利申请量居前十位的科研院所

Table 10 Top Ten Domestic Scientific Research Institutes According to Their Applications of Invention in 2003

表11 2003年国内发明专利申请量居前十位的企业

Table 11 Top Ten Domestic Enterprises According to Their Applications of Invention in 2003

3.专利申请的地区、行业和国别分布状况

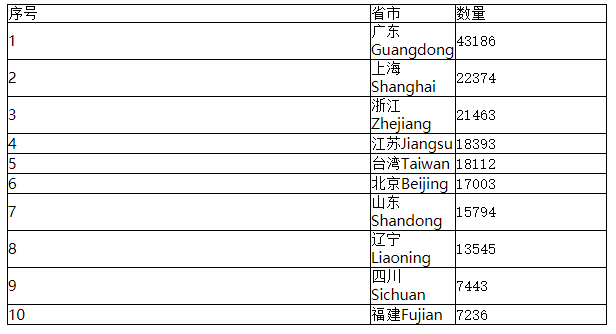

2003年国内专利申请量分省市计的排列顺序与上年相比有所变化,位居前十名的省市依次是:广东、上海、浙江、江苏、台湾、北京、山东、辽宁、四川、福建。

2003年职务申请与往年相比增速高、增幅大。来自国内企业的专利申请量为84,117 件,比上年的68,962件,增长22.0%;来自国内大专院校的专利申请量为10,252件,比上年的5,981件,增长71.4%;来自国内科研院所的专利申请量为6,998件,比上年的 5,373件,增长30.2%。

截至2003年12月31日,来我国申请专利的国家和地区共有125个,2003年向我国提出专利申请的国家和地区共有90个,新增加的国家(地区)有9个:安提瓜和巴布达、文莱、中非共和国、西撒哈拉、马里、塞舌尔、苏丹、特立尼达和多巴哥、赞比亚。申请量排在前十位的国家(地区)依次是:日本、美国、韩国、德国、法国、荷兰、瑞士、英国、意大利、瑞典。

表12 2003年国内申请量居前十位的省市

Table 12 Top Ten Provinces and Municipalities According to Their Applications Filed in 2003

表13 2003年国外申请居前十位的国家

Table 13 Top Ten Countries According to Their Applications Filed in 2003

4.专利申请在各技术领域的分布状况

2003年,对发明和实用新型专利申请按IPC分类,共完成195,123件,比上年的181,373 件,增长7.6%。

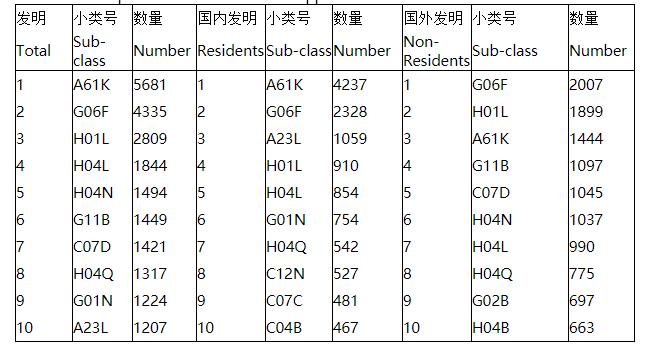

从2003年发明专利申请的分类情况看,其特点是:(1)有关医用、牙科用、梳妆用的配制品(A61K)的申请第十二次列在申请总量首位,国内申请占到四分之三;电数字数据处理(G06F)的申请名列第二,国内申请占到一半以上;有关半导体器件(H01L)的申请名列第三,其中国外申请占三分之二强;(2)有关医用、牙科用、梳妆用的配制品(A61K)及有关电数字数据处理(G06F)的申请连续第八年名列国内三甲。(3)国外申请排名前10位的小类与去年相比没有变化;比重占优势的主要为有关信息存贮(G11B)、有关杂环化合物(C07D)、有关图像通信(H04N)等的申请,其数量均占到申请总量的70%左右。

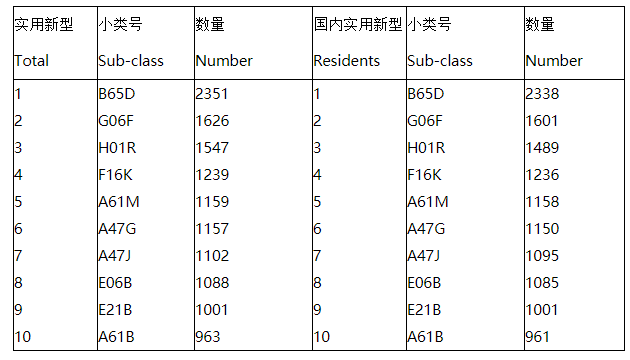

由于2003年实用新型专利99%是国内申请,因此有关排名实际上反映了国内实用新型申请的状况:有关用于贮存或运输物质的容器或包装(B65D)的申请第十次位居首位,有关电数字数据处理(G06F)、有关电传导的连接等(H01R)的申请分列第二、第三位。

表14 2003年发明和实用新型专利申请按IPC分类状况

Table 14 Applications for Patents for Inventions and Utility Models Classified According to IPC in 2003

表15 2003年发明专利申请按IPC分类居前十位的小类

Table 15 Top Ten IPC Sub-Classes of Applications for Patent for Inventions in 2003

表16 2003年实用新型专利申请按IPC分类居前十位的小类

Table 16 Top Ten IPC Sub-Classes of Applications for Patent for Utility Models in 2003

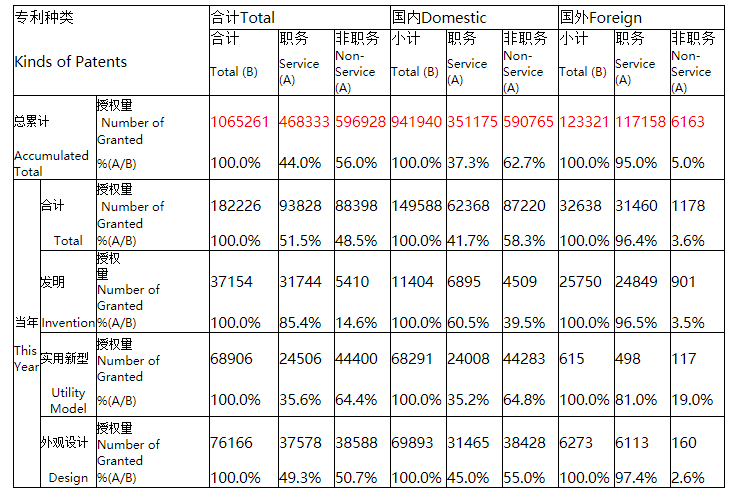

表17 2003年国内外三种专利职务、非职务申请批准状况

Table 17 Three Kinds of Domestic and Foreign Patents Granted According to Service and Non-Service in 2003

5.专利申请的审批状况

截至2003年12月31日,国家知识产权局已累计授予专利权1,065,261件。2003年授予专利权182,226件,比上年的132,399件,增长37.6%。

2003年,公布发明专利申请77,472件。全年发明专利实审请求生效量为67,634件。实质审查中驳回的发明专利申请3,833件,视为撤回的16,861件。授予发明专利权37,154 件,比上年的21,473件,增长73.0%。

2003年,授予实用新型专利权68,906件,比上年的57,484件,增长19.9%;驳回 215件,(视为)撤回12,308件。

2003年,授予外观设计专利权76,166件,比上年的53,442件,增长42.5%;驳回 32件,(视为)撤回5,311件。

6.混合动力汽车专利申请情况分析与展望

20世纪90年代以来,日益增长的环境和能源问题促使全球汽车行业不断研究开发更节能环保的新型汽车,纯电动汽车和燃料电池汽车是取代传统内燃机汽车,满足零排放目标的最终选择,但是目前电池的能量密度、寿命、氢能源的制备等核心技术问题仍然无法突破,从而限制了纯电动汽车和燃料电池汽车的发展。混合动力汽车是带有电动机和内燃机的汽车,其电动机和内燃机可以单独或联合驱动最终推进部件。混合动力汽车是兼顾电动汽车和传统内燃机汽车的优点的新型汽车,在电池技术瓶颈未突破的情况下,混合动力汽车代表着21世纪初汽车工业发展的重要方向。

近年来,与混合动力汽车相关的专利申请量一直保持增长态势,截至2003年11月底,涉及混合动力汽车的专利申请已经达到 1167件(不包括PCT申请),这些申请的国家和单位分布状况与涉及的主要国际专利分类分布状况如图1至3所示,由统计结果分析可见:

美国和日本都十分重视研发混合动力汽车技术并及时占领专利市场,从申请单位分布图可以看出日本许多相关产业的厂家都拥有针对混合动力汽车技术的专利申请,体现出了相关产业技术协调发展的状况。美国的专利申请主要集中在福特全球技术公司和福特汽车公司。许多国家的大汽车公司,如美国的通用、法国的标致雪铁龙、德国的戴姆勒-克莱斯勒、英国的陆虎、韩国的现代,也都有少量的相关申请。由此可见,世界许多著名的汽车公司和研究机构已经将研究的重点转向了可实施性较强的混合动力汽车。

我国在混合动力汽车领域的研发从90年代中期开始,混合动力汽车的开发是863计划的重大研究课题之一。目前国内的许多汽车厂商和科研机构也都投入了大量精力进行混合动力汽车技术的研发,东风汽车公司、第一汽车集团公司、清华大学和北方交通大学等单位都有相关的专利申请,但是从技术水平上看与国外的先进技术水平相比还有一定差距。

从图3的主要国际专利分类分布状况可以看出,专利申请的技术内容主要涉及混合动力汽车的结构布置、能量存储技术及控制策略等方面。其中,决定混合动力汽车形式的两个不同原动机的布置和安装是目前申请的主流。

目前,混合动力汽车的控制策略还不十分成熟,对控制策略进行优化是今后的一个发展方向。完善的控制策略不仅要实现整车最佳的燃油经济性,同时还要考虑适应汽车的各种运行状况、兼顾电池寿命、发动机排放、驾驶性能等多方面的要求进行综合控制。此外,混合动力汽车用能量存储装置的寿命、充放电特性的提高也是混合动力汽车发展所面临的问题。今后,针对这些内容的申请会有增加的趋势。

7.半导体领域的专利分析及展望

随着半导体技术的不断发展和半导体照明装置的出现,半导体发光器件(LED)更广泛地受到关注并得到迅速发展。截至2003年11月,半导体发光器件的申请量为885件。图1给出了半导体发光器件的专利申请分布状况,日本的申请量为305件,中国的申请量为373件,其中台湾地区的申请量为214件,国内的企业、高校和科研院所及个人的申请量为159件,分别占总申请量的35%、24%和18%。从申请的来源看,申请量相对集中在日本、美国、德国、中国台湾的各大公司,如日亚化学工业株式会社、奥斯兰姆奥普托半导体有限责任公司、丰田合成株式会社、通用电气公司、光磊科技股份有限公司。国内申请量主要集中在清华大学、中国科学院半导体研究所、北京大学、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所。

从专利技术的内容分析,主要集中在作为发光材料的砷化镓(GaAs)基化合物、氮化镓(GaN)基化合物等材料,作为基板的蓝宝石、碳化硅(SiC)、硅(Si)、氧化锌(ZnO)等材料,作为金属、金属氧化物等的透明电极材料,倒装芯片封装结构,荧光材料,树脂封装结构。对于发光器件芯片,采用MIS结、PIN结或pn结等均质结结构、异质结结构或双异质结结构,其活性层采用单一量子阱结构或多重量子阱结构。发明的目的主要是实现大功率、高效率的白光照明用装置。

目前,各国纷纷启动半导体照明工程,这将给半导体照明装置带来巨大的发展机遇,各公司也将更加重视半导体照明装置的知识产权战略。今后将更加集中在量子阱结构的外延工艺、直接发射白光的芯片或多芯片组的制造、封装技术的改进和多粒径荧光材料的选择等方面,并且高效、大功率白光半导体发光器件仍将成为专利申请的重点。

8.高分子化学领域专利申请情况的分析及展望

随着国民经济的飞速发展,高分子材料特别是功能高分子材料的需求日益扩大,高分子化学方面的新技术和新材料不断出现,专利申请逐年增多,这一领域更加活跃,发展前景也更加广阔。

据不完全统计,从2003年1月1日至2003年10月31日,属于国际分类号C08的专利申请量为1,150件。其中国外申请695件,占整个申请量的60%,主要集中在日本、美国、欧洲等国家和地区的一些大公司。国内申请占455件,相对集中在大学、研究机构、大型企业,也有一些个人申请。

从专利申请的情况来看,自从1996年以来,该领域的国内与国外的申请量之比约为 13∶20。在占整个高分子化学领域申请量41%的C08F和C08G中,国内与国外的申请量之比约为35∶65。就发明的技术含量而言,国外与国内的专利申请存在着较大的区别,国外申请的技术更新,技术含量更高。

从1996年起,高分子化学领域的申请量一直呈逐年递增的趋势。截至2003年,申请量增加了近30%。增加比例最多的是属于C08B的多糖类及其衍生物,1996年该领域的申请量是58件,2003年前10个月是96件,如果推算到2003年全年的话,增加了近100%,而其中国内申请占94%。在这一领域,非纤维素和非淀粉的多糖类及其衍生物特别是甲壳素和壳聚糖是申请量增加的主力军。如果再加上纤维素组合物和淀粉组合物,可以看出,国内的申请人充分利用我国丰富的自然资源,在技术含量相对偏低而商业价值相对较高的产业上,进行了深入的研究,使得这一领域的专利申请取得了突飞猛进的发展,也使我国在该领域的申请量占据绝对优势。甲壳素和壳聚糖在食品工业、环境保护、功能材料、医药卫生、农业和轻纺工业等方面的重要用途使得这一领域在国际上也非常活跃,在日本,平均3天就申请一项有关甲壳素和壳聚糖的专利。我国在由壳聚糖研制的彩色胶片的成膜剂、壳聚糖人造皮肤、无毒絮凝剂等方面的专利,均在国际上处于领先地位。

在缩合聚合领域,变化比较明显的出现在国际分类号为C08L的组合物领域,一个是属于C08L63的环氧树脂及其衍生物的组合物,另一个是属于C08L75的聚氨酯及其衍生物的组合物,都出现了较快增长。这些虽然属于历史比较悠久、技术比较成熟并且应用最为广泛的领域,但是对其改进仍在继续。比如对环氧树脂进行改性提高其纯度和加入特定填料实现低应力,以便更好地应用于集成电路封装;或对固化剂的改性诸如对芳香族胺的改性,以降低毒性、降低固化温度等;新型固化剂诸如咪唑与异氰酸酯反应形成的双氰双胺固化剂等;用于消光、阻燃、提高粘接性等的功能性固化剂等等。在聚氨酯领域,如使用含全氟烷基的二元醇的扩链剂,生成含氟聚氨酯,以提高其成膜性和生物稳定性;又如引入新的特殊官能团诸如碳碳双键等,使得聚氨酯在化妆品、涂料等领域的应用范围更加广泛。

总的来讲,在高分子化合物的基础性研发上资金和精力的投入明显不足,使得我国在这一领域的申请量明显偏低,而国内申请相对集中在对国外专利的改进上或集中在高分子化合物的组合物上。我们在高分子化合物领域的申请量偏少,技术含量偏低,比如在甲壳素和壳聚糖领域,我国的申请大多为粗产物的提取工艺,而产物的深加工等为产品带来高附加值的高技术专利却相对较少。

当然在高分子化学领域,国内申请也出现了一些新动向,比如纳米高分子材料的申请在显著增加,这为新型高分子材料提供了高强度、高耐热性、高模量等优异的物理机械性能和化学性能,应用领域也大大拓展。又如通过选择新单体或对聚合物改性,提高聚合物的降解性能和生物相容性。这些使得我国高分子化学专利申请的数量在增加,而且相信会得到进一步的增加。国际上,国外大公司在技术上更加趋向专业化,并出现应用导向型聚合物,即根据特定应用的需求和现有技术的缺陷,开发新型聚合物,因此出现很多用制备方法和性能参数表征的聚合物的专利申请。另外也出现了一些新聚合方法的申请,比如基于原子转移自由基聚合的烯烃自由基聚合方法等等。